前回は3D 映像の飛び出し感や奥行感を決める視差について解説しました。

今回は、3D技術とモバイルの融合によって生まれる付加価値が広げる可能性と、この3D

モバイル市場について解説します。

3Dモバイルの世界

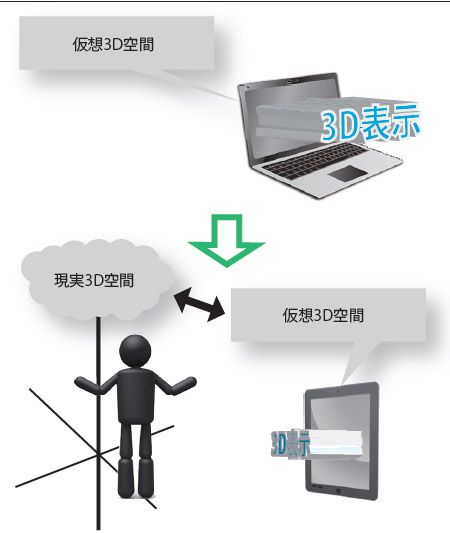

今回は「3D モバイル」について取り上げ、3D とモバイルが融合することで広がる可能性について考えます。その場合は従来の「3D

= CG、立体映像」という概念にモバイルとしての機能つまり「3D =空間、位置」の軸を加えることになります。

この機能は、固定して置かれているデバイスの周辺では、既にAR やVR として実現されていますが、モバイル機器になることで、それ自体がどこへでも移動できることになり、まさに閉じられた世界から空間自体に解き放たれ、その付加価値のついた空間で他者ともつながれる世界へと広がっていきます。この世界は明らかに従来の固定化された仮想空間とは異なりより多くの付加価値を空間に与えることができるようになるでしょう。

3Dモバイルによって広がる可能性

3D にの話題になぜモバイルが登場するのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。昨今ののモバイル機器は単に持ち運べる小型のデジタル機器というだけでなく、内蔵された各種センサによって場所や空間を特定することが可能な、高度な位置空間センシングマシンとなっているのです。3D

映像や3DCG にこの位置空間の情報が加わると、はたしてどのようになるのでしょうか。このことは、表示装置(3D

映像)やコンピュータ上の仮想空間( 3DCG)の世界が、人間が暮らす実空間に解き放たれることを意味しています。これはいまだかつて人類が経験したことのない未知の領域といってもよいでしょう。3D

モバイルは、3D 映像や3DCG の出現に匹敵するか、それ以上の大きなエポックメイキングなものとして、今後の活用が期待されているのです。

位置空間情報の利用

一般的に実空間は「地理空間」といわれていますが、本書ではあえて「位置空間」とすることにします。なぜなら、屋内や地下あるいは高さなどGPS(

GlobalPositioning System:全地球測位システム)がカバーできないところも念頭においた上で話を進めるには、「位置」のほうがわかりやすいと考えるからです。

我が国では、平成19 年の「地理空間情報活用推進基本法」の施行により、空間は国レベルでの資源であり、情報であるということが明確にされ、この活用について省庁横断的な行動プラン「G

空間、行動プラン」が進められています。

まさに、3D は人間が暮らす実空間と、情報としての仮想空間を相互につなぐ需要な役割を果たすといえるでしょう。

位置情報と空間情報、加速度情報、深度情報

現在GPS の精度としては、携帯電話の電波を利用する最新のA- GPS( Assisted

GPS)機能を用いても屋外では5 〜 10 メートルの誤差があります。

屋内や地下では携帯電話が届かなければ計測ができない場合もあるでしょう。しかし、この分野の技術は日進月歩で本書の執筆時点でも米国のデューク大学が開発した屋内用の測位システム「UnLoc」では、参照ポイントがある空間で移動しながら地図を作成することで、最大誤差を1.5

メートルに抑えています。

また、参照ポイントからはジャイロでの方位データや加速度センサから得られる情報を使うことで、より高精度な位置データを補足することも可能となるでしょう。

さらに、画像処理による距離測定や画像認識、Kinect に代表される深度情報をも活用することで、位置というより、まさに行動データとして記録されるようになるでしょう。

ここまでくると、実空間と仮想空間の区別がつかなくなるかもしれません。

|

| ▲モバイル前とモバイル後の「3D の違い」 |

モバイル3Dの映像

従来の「3D 映像」とこの「モバイル3D」が融合することで、果たしてどのような市場が生まれるのでしょうか。

それは、録画であれライブであれ、携帯電話やスマートフォンで3D 映像を見るという市場にほかなりませんが、それは前述のような各種のセンサ機能が反映したものになるはずです。

例えば、撮影している映像の奥行きや寸法情報が表示されたり、手前の被写体と奥の被写体の間に別の被写体を挿入するなどの加工が可能となり、そのような機能を活用したアプリケーションが登場することでしょう。

モバイル3DCGの手法

モバイル3DCG は、実空間に対して3D の形状データを付加できる手法として定着するでしょう。

実空間に3DCG を合成するAR とは異なり、100% 純粋な3DCG を表示します。この分野では立体視である必要はありません。例えば、スマートフォンの画像認識と組み合わせることで、カメラを向けた方向にある製品のマニュアルを3DCG

で表示し、そのモデルがインタラクティブに操作できることなどが考えられます。

これは特に、組み立て方の説明書や操作のインストラクションアニュアルなどに向いていると考えられます。この場合は、製造工程で使用した3DCAD

データの利用によって、製造からメンテナンスサービスまで同じ3D データを活用できるというメリットがあります。

加えて、モバイルデバイスで実施することを考えると3D データは極力軽くしておく必要があります。

モバイル3DARの展望

過去からのAR 自体の普及段階について見てみると、次のようになります。

1. HMD(Head Mounted Display)などを使用して産業や軍事用途で登場=デスクトップベース

2. 携帯電話のGPS 機能を活用して実写にテキストを合成する利用が登場(セカイカメラなど)=モバイルベース顔認識やAR

用のマーカーを利用して2D イラストやムービー、3D モデルを合成する販売促進や広告用の利用方法が登場=

PCベースとモバイルベースの両方がある

3. そして、今後は3D 表示機能付きのモバイルデバイスによる3DCGと、3D 映像の合成が可能となる=3D

モバイルベース

|

| ▲いろいろなモバイル3D のセンサ |

|

| ※社名・製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。 |

|

|

| (Up&Coming '13 晩秋の号掲載) |

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|