前回は通常の2Dデジカメ1台で3D映像を撮影する方法を解説しました。

今回は3D映像の飛び出し感や奥行感を決める視差について解説します。

3D映像の仕組み(4) 〜3D映像と視差〜

3D映像の醍醐味は、なんといっても飛び出し感や奥行き感がリアルに再現されたときの臨場感にあります。 2Dの写真やビデオでは味わえない、空間のなんというか、空気感や透明感を感じることができるのが3D映像です。100年前の古い映像でも生き生きとその場にいるような錯覚を覚えます。

このように適切な視差を持つ3D 映像であれば、2D映像では味わうことのできない臨場感を人に伝えることができる一方、視差が適切でない場合はさほど立体感を感じなかったり、気分が悪くなるなど、とんでもない結果になる場合もあります。

このように視差は、両眼立体視における3D映像表現の重要な要素となっています。しかし、視差の話が出てくるとなんだか立体視は難しいものだと思われがちなのも事実です。

今回は2Dのデジカメで3D 撮影をするときにも気軽に使える「3D撮影のヒント」として解説しますので、皆さんも2Dデジカメを手にとって試してみてください。

単眼立体視

まずは、単眼での立体視について見てみます。この効果は通常の2D撮影時に立体感や遠近感を出すときにも大いに利用できます。実は、人間が空間を認識するためには必ずしも両眼が必要というわけではなく、単眼でも空間認識(つまり立体的な感覚)が可能です。これは、「片方の眼をつぶっても前後関係がわかる」ということにほかなりません。

このことを「単眼立体視」といい、私たちは日常的にこの効果により空間を認識しています。

立体視の心理的あるいは認知科学的な要因とも呼ばれています。単眼立体視の代表的な例としては以下のものがあります。

- 手前のものは奥のものを隠す

- 陰影により立体的に見える

- 遠くに行くほど小さい

- 手前のものほど早く動く

- 遠くのものほどかすんで見える

- 視点を移動させると見え方が変わる (運動視差)

どれも当たり前のことのように思えますが、2Dの映像制作のカメラアングルでも、このようなことを活かして撮影することで、2D映像であっても空間的な表現を持ち込むことができるのです。たとえば、「手前の人の肩ごしに奥の人を撮影することで遠近感を表現する」などもそのような例と言えます。

実は、このような2D映像に空間を収める手法の数々は、昨今の4Kや8Kなどの高解像度映像やそれに伴う大画面での臨場感あふれる体験が、「2D映像(単眼立体視)だが、3Dの立体感そのものを感じることができるのではないか」という仮説も出てきており、今後あらためて注目される表現となる可能性があります。

両眼視差による飛び出し感と奥行き感

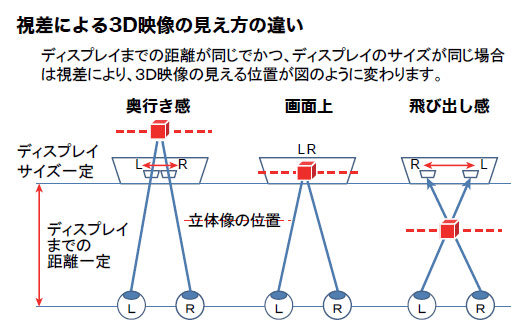

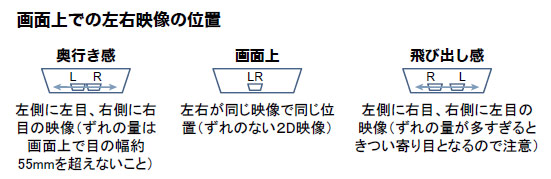

下図は、それぞれ「物体が奥にある状態」、「画面上にある状態」、「飛び出している状態」、の3つの状態を示したものです。

基本的にはこの3つの状態が理解できれば両眼視差の8割は理解できたと言ってもよいでしょう。

|

| ▲視差による3D 映像の見え方の違い |

・画面上での左右映像の位置

立体感は、画面上での左右映像のずれ幅(量)となって表示されます。

ずれ幅がない状態、つまり2D映像の場合は左右にずれがなく全く同じ2つの映像の部分が重なっていると考えます。この場合の対象物は奥行きも感じず、飛び出しもせず、画面上にあるように見えます。

それ以外左右映像にずれがある場合は、図のように奥行きを感じる場合は、左右の目の並びと同じく、右側に右目の映像、左側に左目の映像が来ています。

また、飛び出し感を感じる場合は、左右の目の並びと逆に、右側に左目の映像、左側に左目の映像がきます。これらのずれ幅は大きくなるほどその効果(奥行き感や飛び出し感)も大きくなりますが、奥行き感の場合は画面上でのずれ幅が人間の目の幅(約55mm)を超えたり、飛び出し感の場合はきつい寄り目にならない範囲にそのずれ幅を抑える必要あります。

これは一見表示上の問題と思われがちですが実は撮影時にモニター画面上で確認すべき事柄です。

|

| ▲画面上での左右映像の位置 |

・遠くのものは立体的に見えない

日本人の大人の目幅はおおよそ55mmで、この目幅で立体的に見える距離は10m ほどと言われています。 数十メートル程度であれば視点が移動することで単眼での立体視は可能かもしれませんが、山や遠くのビルなどの遠方の景色は視差がなく左右の目に同じに写ります。

つまり2Dとして見えるわけです。よく、「車窓から遠方の風景を3Dカメラで撮影したが、立体的に撮れなかった」という話を聞きまますが、それはこのことが原因です。車窓から撮影するのであれば、3Dカメラではなく、むしろ2Dカメラでの時間差撮影が有効です。

電車など一定の速度で走る乗り物であれば移動距離が算出できるので、遠方の山までの距離を計算することで例えば3秒のインターバルで撮影すればよいなどがわかります。

ビデオの場合はもっと簡単で単に2D撮影したビデオを編集時点で数秒ずらして左右映像にすることでも立体映像を制作することができます。

・撮影時点での視差量の決め方

前述の図のとおり立体効果の前提条件としては、比較するべき表示画面のサイズが同じで、かつ表示装置までの距離が同じ必要があります。その同一条件における画面上の視差量が変化することで前述の立体効果が生まれます。

このことを撮影時点に置き換えて考えてみると、撮影時点ですでに表示装置の大きさを想定し、それにあった視聴距離も想定する必要があるということになります。

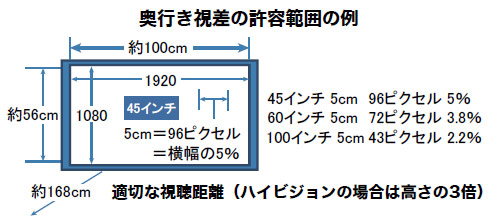

視聴距離に関してはハイビジョンの場合で、画面高の3倍と言われるなど表示装置の画質などにより、おおよそその距離は決まっています。

視差量については目幅の55mmが表示装置の横幅に対して何パーセントかということで判断するのが良いようです。図を参考にしてみてください。

|

| ▲奥行き視差の許容範囲の例 |

・実際には色々試す中で、自分なりの立体感を表現してみよう

ここまで、立体撮影時の基礎的な考え方を解説してきました。

視差のつけすぎには注意が必要ということも説明しましたが、実際には短時間(一瞬)であれば、演出的に多少飛び出しや奥行き感が規定数値を超えて強調されても問題はありません。むしろ効果的に使うことで作品に変化を与えることもできるようになります。

ただし、長時間規定値を超えた立体感を演出するのは見る側の肉体的な負担を考えると望ましいことではありませので、その点だけは注意してください。

今回で「3D映像の仕組み」は終了し、次回からは様々な3Dコンテンツに関するトピックスをお伝えします。

|

| ※社名・製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。 |

|

|

| (Up&Coming '13 秋の号掲載) |

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|