今までこのコーナーでは「立体映像」と「プロジェクションマッピング」をそれぞれ個別に解説してきました。

今回はそれが一緒になった「立体視に対応したプロジェクションマッピング(以下S3Dプロジェクションマッピング:S3D=Stereoscopic 3D)」について事例を交えて解説します。

立体視に対応したプロジェクションマッピング

〜S3Dプロジェクションマッピング〜

立体視対応のプロジェクションマッピングとは?

「プロジェクションマッピングで3Dメガネをかけて見る」という経験をされた方はまずいないのではないでしょうか?実は公開されているプロジェクションマッピングで立体映像に対応したものは世界的に見ても数例しかないと言われています。

その理由は立体視の技術をマスターしたプロジェクションマッピングの制作者がいないという現状があります。これは、以前立体映像の回でも取り上げましたが、立体映像は歴史が古く、その手法も数々あります。しかし、それらの原理を理解して、しかも応用して実施できる映像制作者は極めて少ないためです。いわゆる3D映画で言うS3Dスーパーバイザー(立体映像を専門に扱い、立体視の立場から製作全体にコミットする役割)やS3Dテクニカルディレクター(立体映像の観点から技術面の指導を行う役割)などの人材が必要になるからです。

一方、プロジェクションマッピングはどうでしょうか?

簡単なプロジェクションマッピングであれば、その原理がわからなくともCGや画像処理のソフトウエアで簡易に行うことができます。このレベルの人材であれば多くいるのですが、任意の課題をクリアできる人材となると、ほとんどいないのが実情です。そのためにはプロジェクションマッピングの原理(投影位置と視点の関係など)を理解した上で、3DCG技術、画像処理技術、投影技術など多義に渡る知識を使いこなさなければならないのです。この点においてはプロジェクションマッピングについても全てを理解し、しかも現場での実施経験がある人材はまだ多くありません。

S3Dプロジェクションマッピングを実現するためには、この両方の分野の専門家が必要となるわけです。こう考えていくと、S3Dプロジェクションマッピングを実現することの難しさがご理解いただけたと思います。

日本で初めて公開用に制作されたS3Dプロジェクションマッピング“時空の階段”

筆者はたまたま、「立体映像」と「プロジェクションマッピング」の両方を専門としているプロデューサーですので、以前からプロジェクションマッピングの立体視化を構想し、その準備を進めてきました。

準備を進めるに当たり、それぞれの分野の専門家にヒアリングしたところ、両方の技術を理解して制作できる人材はいませんでした。 つまりプロジェクションマッピングの制作者は立体映像のことが分からず、立体映像の制作者はプロジェクションマッピングのことが分からないという状態です。

しかも、互のワークフローが全く分からないという状況でしたので、これは一緒に作業をする中で、S3Dプロジェクションマッピングのワークフローを構築する必要があることが分かりました。

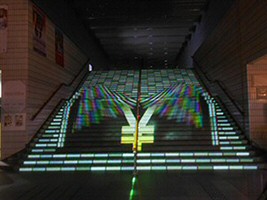

これを実現するきっかけとなったのが7月に広島で行われた「第52回日本SF大会」でのプロジェクトです。これは広島の制作者団体であるAAIひろしまPlanが計画したもので、筆者がそのプロジェクトのスーパーバイザーを努めていました。当初は立体視対応ではない通常のプロジェクションマッピングで計画していましたが、日本で最大規模のSF大会であり、3Dメガネをかけた未来感を表現するのも面白いと考え、これを機に日本で始めてのS3Dプロジェクションマッピングの制作チームを結成し、アンビエントメディアS3Dプロジェクションマッピングチームと名づけて、このプロジェクトに臨みました。 写真にあるように会場となったアステールプラザの階段(幅約7.7m、奥行き約11m、高さ4.8m)がその投影対象です。

|

|

|

▲投影対象の階段※1

|

|

▲3Dメガネをかけて見る、

S3Dプロジェクションマッピングの観客※1 |

階段ならではの課題と面白さ

階段を選んだ理由は、この施設で人があつまれる開放された場所が他になかったためですが、結果的にプロジェクションマッピングのテーマとしては、皆が知っておりボリューム感もあり、かつ幾何学的で考えやすいという点で良かったと思っています。実は通常のプロジェクションマッピングは東京駅など大きな建築物になるほど、離れてみるわけで、その点からは立体感は少なく限りなくフラットな平面に近いという、プロジェクションマッピングを行う側からすると恵まれた投影環境と言えます。

それに対して階段はどうでしょうか?

・圧倒的に奥行がある

→プロジェクタ1台ではピントが合わないため、階段の下側を担当する1台と、上側を担当する1台の合計2台に分けて

投影しています。

→映像が歪まずに見られるポイントが限られており、少しでもそのポイントから外れると歪んだ映像に見えてしまいます。

・立体視でのスクリーン面の問題

→視差ゼロの場所を階段のどこに取るべきか

→各、階段面を視差ゼロとしています

など、階段は立体物ならではの難しさを秘めています。これらがプロジェクションマッピングは小さなものの方が難しいと言われる所以です。

|

|

|

| ▲2D作品の例※1 |

|

▲S3D作品の例(アナグリフタイプ)※1 |

立体視の方式とプロジェクションマッピング

広島のイベントがきっかけでできたアンビエントメディアの「S3Dプロジェクションマッピングチーム」は、その後も立体視の様々な方式を用いた作品づくりを続けていますので、ご紹介します。

アナグリフ方式の作品 吉川マッハスペシャル制作

2013ビジュアルメディアExpoの懇親パーティー会場で実施されたS3Dプロジェクションマッピングクラブ、中央のDJブースと柱自体がS3D映像で覆われている状態です。

アクティブシャッター方式の作品 [THE 3D BOX] 吉川マッハスペシャル制作

メガネに内蔵されたシャッターで左右映像を切り替える方式なため、フルカラーの映像が見られます。そのリアリティは見る方が驚く程のクオリティです。

アクティブシャッター方式の作品 [space]吉田秀人

同じくアクティブシャッター方式のS3D作品です。この場合は半球スクリーンに内側から投影しています。この作品も間近で見られるので臨場感は抜群です。

パッケージになったS3Dプロジェクションマッピング

下記の作品は7月に広島で行われたコンテンツを再現できるように、1/4の縮小模型を作成し、それに投影したものです。広島のアステールプラザに行かなくともその時のコンテンツをほかの場所でみせることが可能となったわけです。

この作品は13人のクリエーターが参加しており、そのうちの5作品がS3D対応作品で残りがメガネをかけなくとも見られる2D表示のプロジェクションマッピングとなっています。このミニチュアセットとコンテンツ、機材をセットにしたプロジェクションマッピングのレンタルパッケージをイベント用に貸し出すことが可能です。また、ご希望があれば階段用にオリジナルコンテンツを制作することも可能です。ご興味がある方はフォーラムエイトの担当者までお問い合わせください。

|

※1写真提供:S3Dプロジェクションマッピング“時空の階段”制作実行委員会

※社名・製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。 |

|

|

| (Up&Coming '14 新年号掲載) |

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|