| �͂��߂�

����IT�W���[�i���X�g�̉Ɠ��ł��B2018�N�Ƀt�H�[�����G�C�g�̐��i���C���A�b�v�ɉ�����������^3D�R���e���c����\�t�g�uShade3D�v�́A1986�N�ɐ��i�����ꂽ���j����\�t�g�ŁA���f�����O���烌���_�����O�A�A�j���[�V�����A����ɂ�3D�v�����^�[�ɂ�鑢�`�܂ł��A���̃\�t�g1�{�ōs���܂��B

���̂��߁A���K�l��C�X�Ȃǂ̃v���_�N�g�f�U�C������A������CG�p�[�X��C���e���A�f�U�C���Ȃǂ̌��z�v�A����ɂ͊X���݂Ȃǂ̌i�σf�U�C���܂ŁA���L������Ŏg���Ă��܂��B

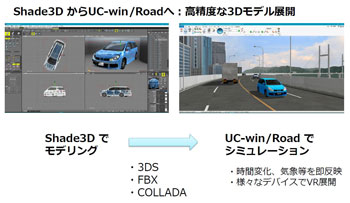

Shade3D�ɂ��ẮAUp & Coming ��2019�N1�����̂��̃R�[�i�[�ł����グ�A��Ƃ��ĒP�̂̃\�t�g�łǂ̂悤�Ȋ��p���ł���̂����Љ�܂����B����̓t�H�[�����G�C�g�̗l�X�ȓy�ؐv�p�\�t�g��A���A���^�C��VR�i�o�[�`�������A���e�B�[�j�V�X�e���uUC-win/Road�v�ȂǂƁA3ds�`���ɂ��f�[�^�����ɂ���ĘA�g���邱�Ƃɂ��A����Ȃ�g������ʁh���ł��邱�Ƃ��A�Z�~�i�[�̃e�[�}�ɂȂ��Ă��܂��B

���i�T�v�E����

Shade3D��2018�N11���ɔ������ꂽ�uVer.19�v���獂���x��3����CAD�Ƃ��Ă̋@�\�𓋍ڂ��ACG�i�R���s���[�^�[�O���t�B�b�N�X�j�����łȂ��A�Z�p�҂��g���v�c�[���Ƃ��Ă̑��ʂ������܂����B

3����CAD�̋@�\�Ƃ��ẮA���ނ̐����Ȉʒu���킹���s���u�A�Z���u���@�\�v��A���ޓ��m�́u���`�F�b�N�@�\�v�A�I�u�W�F�N�g�̖ʐς�̐ρA�d�S�Ȃǂ����߂�u����@�\�v�Ȃǂ�����܂��B���̈���Ŗ{�i�I��CG�@�\�������Ă���A�v���̃v���[���e�[�V�����Ɏg����i���ł��B

�ŐV�ł́uVer.20�v�ł�CG���S�Ҍ����́uBasic�v��1��9800�~�i�T�u�X�N���v�V����1�N�ڂ̉��i�B�ŕʁj�A���m�Â���Ő��x��Nj�����l�����́uStandard�v��4��8000�~�i���j�A�����ăv���[���i����CG�����́uProfessional�v��9��8000�~�i���j�Ǝ�y�ȉ��i�Ŏg���܂��B���ꂼ��A2�N�ڈȍ~�͔��z�ȉ��Ŏg����̂ŁA�����g���قǂ����ɂȂ��Ă��܂��B

���Ƃ��ƁA�����Ƃł̃f�U�C���Ɩ��Ŏg���Ă����\�t�g�Ȃ̂ŁASTEP��IGES�`���ɂ��@�B�nCAD�V�X�e���Ƃ̃f�[�^�������\�ł��B

|

�ŋ߂̌��z�E�y�؊E�ł�BIM�i�r���f�B���O�E�C���t�H���[�V�����E���f�����O�j��CIM�i�R���X�g���N�V�����E�C���t�H���[�V�����E���f�����O�j�̃\�t�g�����y���Ă��܂����ASTEP��IGES�Ȃǂ̃f�[�^��ǂݏ����ł���\�t�g�͂قƂ�ǂ���܂���B�������A���ނ��H�ꐶ�Y������A�l�b�g��ł̕��ފO���T�[�r�X�Ȃǂ��g�����肷��Ƃ��ɂ́ASTEP��IGES�ȂNj@�B�nCAD�\�t�g�̃f�[�^���K�v�ƂȂ�܂��B

����A���Ƃ̃v���n�u����H��ł̋@�B���H�͑��������ł��̂ŁAShade3D��BIM/CIM���f���Ƌ@�B�nCAD�Ƃ̃f�[�^�A�g��}���ł��d�v�ȃ\�t�g�ɂȂ��Ă���ł��傤�B

Shade3D�̍����x��3D���f���̊��p�͈͂�����ɍL����̂��A�y�ؐv�\�t�g�uUC-1�V���[�Y�v��VR�V�X�e���uUC-win/Road�v�Ƃ̘A�g�ł��BUC-1�Őv�����\������3D���f���ɁAShade3D�ōׂ����ݔ���t�������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��AShade3D�ō�������i����3D���f����UC-win/Road�ɓǂݍ��ނ��ƂŁA�\�����̈ꕔ��VR��Ԃ𑖂�ԗ��Ƃ��ĕ��L�����p���s���܂��B

|

|

|

��Shade3D�ō����3D���f����UC-win/Road��VR��Ԃ�

�@ �ǂݍ���Ŋ��p������ |

|

�t��UC-win/Road�̒n�`��\������Shade3D�ɓǂݍ���ōގ��ݒ����_�����O���s�����ƂŁA�t�H�g���A���Ȏ����̖{�i�ICG�����܂��B

|

|

| ��UC-win/Road�ō쐬����VR��i |

��Shade3D�ɓǂݍ��݁A���掿�����_�����O���s������ |

�t�H�[�����G�C�g�̃\�t�g���i�Q�̋��݂́A���ЊJ���ɂ���ă\�t�g�Ԃ̃f�[�^�A�g���������ł��邱�Ƃł��B���Ђ��甃�������\�t�g����O�ł͂���܂���B

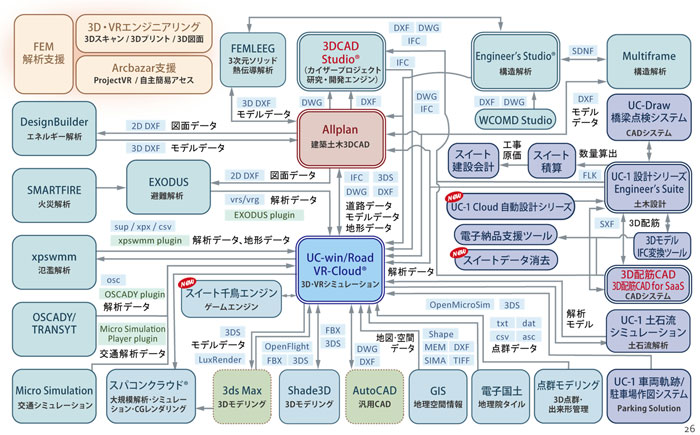

���̐}������ƁA����Shade3D��UC-win/Road��VR-Cloud��FBX�`����3DS�`���ŘA�g����̐��ɑg�ݍ��܂�Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B���܂�ɂ��f�[�^�A�g�̕��@�����ʂȂ̂ŁA���}�ɂ͕`������Ă��܂������UC-1�v�V���[�Y�Ƃ�3DS�`���ɂ���ăf�[�^�������\�ɂȂ��Ă��܂��B

�t�H�[�����G�C�g���i�̃f�[�^�݊����́A���͂�2�����̐}�ŕ\������̂ɂ͌��E�ɒB���Ă�����������܂��ˁB

|

| ���t�H�[�����G�C�g���i�Q�̃f�[�^��������\�����}�BShade3D�����ɂ��̒��ɑg�ݍ��܂�Ă��� |

�̌����e

|

6��3���̌ߌ�1��������4�����܂ŁAZoom�ɂ��I�����C���Z�~�i�[�`���ŁuShade3D-VR���p�̌��Z�~�i�[�v���J�Â���܂����B�u�t�߂��̂́A�t�H�[�����G�C�g���x��VR�T�|�[�g�O���[�v�����ÂЂ�䂫����ł��B

�uShade3D-VR���p�̌��Z�~�i�[�v�Ƃ������̒ʂ�A�Z�~�i�[�̓��e��Shade3D��UC-1�V���[�Y�̐v�\�t�g��UC-win/Road�Ƃ̘A�g�Ƀt�H�[�J�X�Ă����e�ł��B

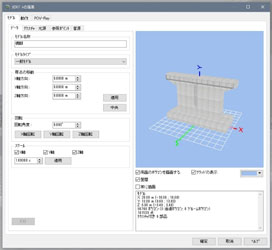

�����̃X�P�W���[���́A�`����30����Shade3D��UC-win/Road�̊T�v��@�\�������s���܂����B������Shade3D�𗧂��グ�āAUC-1�V���[�Y�̐v�\�t�g����Shade3D�ւ̃��f���ǂݍ��݂܂Ői��10���Ԃ̋x�e�B���̌�AShade3D�ł̃��f���ҏW�Əo�͂��s���A�x�e�B�Ō��3D�EVR�ł̃��f���ǂݍ��݂�@�\�����Ƃ�������ł��B

|

|

|

��6��3����WEB��c�V�X�e���ŃI�����C���J�Â��ꂽ�uShade3D-VR���p�̌�

�@ �Z�~�i�[�v����u���̕M�҂̊� |

|

Shade3D�̊�{�I�ȃ��f�����O����ɂ��ẮA�O��̃Z�~�i�[�����Up & Coming 2019�N1�����Ƃقړ����ł��B�����VR�Z�~�i�[�̓����́A���̃\�t�g��Shade3D�̘A�g�ɂ���܂��̂ŁA�����Ƀt�H�[�J�X���Ă��Љ�܂��傤�B

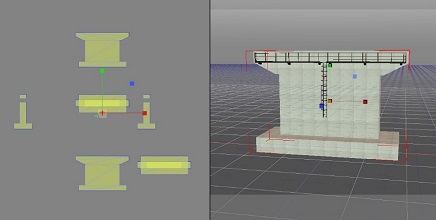

�܂���UC-1�v�\�t�g�V���[�Y��Shade3D�̘A�g�ł��B�t�H�[�����G�C�g�̓��V���[�Y�́g��ԃ\�t�g�h�Ɂu���r�̐v�E3D�z�v������܂��B���H�̍��ˋ��ȂǂŎg����T���`���r���A�z���f���t���Ŏ����v����\�t�g�ł��BBIM/CIM�\�t�g�ł��ꂾ����3D���f�������Ƃō쐬����̂͑�ςł����A���̃\�t�g���g���ΐv�����ɏ]���ċ��r�{�̂̃R���N���[�g�\�������Ȕz�ؕt���ŁA�����I��3D���f�������Ă����̂����炵���Ƃ���ł��B

�����A�����v�����͍̂\�����̖{�̂����ŁA����̏����ɂ���Đv����邻�̑��̕t���\�����܂ł͕t���Ă��܂���B���������ׂ��ȕt���\������Shade3D�Œlj����f�����O���邱�ƂŁA��胊�A����3D���f���ɂ��悤�Ƃ����̂ł��B

�܂��́A�u���r�̐v�E3D�z�v���狴�r�̃��f�����u3DS�`���v�ŕۑ����܂��B���x��Shade3D�𗧂��グ�ŁA����3DS�`���̃f�[�^���C���|�[�g���܂��B�����Shade3D��ɐ�قǂ̋��r���ǂݍ��܂�܂����B

����̃Z�~�i�[�ł́A���̋��r�ɓ_����ƈ��̒ʘH�ƂȂ錟���H��lj����܂����B�ʘH�Ǝ肷��A�͂�������Ȃ�ȒP�ȕt�э\�����ł��̂ŁAShade3D�̊�{�I�ȋ@�\���g�����f�����O�͊ȒP�ł��B�������A����̓Z�~�i�[�̎��Ԃ������Ă��܂��̂ŁA���ɍ쐬�ς݂̌����H���p�[�c�Ƃ��ēǂݍ��݁A���r��3D���f���Ɏ��t���܂����B

���x�͋��r��VR��ԂŃ��A���Ɍ�����悤�ɂ��邽�߁A���r�S�̂ɃR���N���[�g�̃e�N�X�`���[��t���܂����B

|

|

���u���r�̐v�E3D�z�v�ɂ���Ď����쐬���ꂽ

�@ ���r��3D���f�� |

���R���N���[�g�̃e�N�X�`���[��t�������r��3D���f�� |

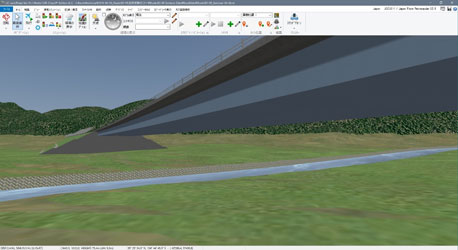

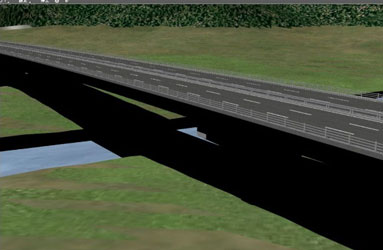

�����܂ō�Ƃ��i��A�Ă�3DS�`���Ńf�[�^��ۑ����A���̓��A���^�C��VR�V�X�e���uUC-win/Road�v�ɂ��̋��r��ǂݍ��݂܂��BUC-win/Road�ɂ͊��Ɂu���r�̂Ȃ����v���p�ӂ���Ă���A��قǍ�������r��3D���f����ǂݍ���Ŕz�u���Ă����܂��B

|

| ���R���N���[�g�̃e�N�X�`���[��t�������r��3D���f�� |

�܂�UC-win/Road�Ő�قǂ̋��r��3DS�`���f�[�^��ǂݍ��݁A�u���H�t�����v��3D���i�Ƃ��ēo�^���Ă����܂��B�����ċ��r��z�u���铹�H����z�u���A�ʒu�Ȃǂ���ʂŎw�肵�āu�m��v�{�^�����N���b�N����ƁA��قǂ̋������ɔz�u����܂����B

|

|

���u���r�̐v�E3D�z�v�ɂ���Ď����쐬���ꂽ

�@ ���r��3D���f�� |

���R���N���[�g�̃e�N�X�`���[��t�������r��3D���f�� |

VR�V�X�e���uUC-win/Road�v�̋��݂͂Ȃ�ƌ����Ă������������A���ȑ̌����ł��邱�Ƃł��B��ق�Shade3D�Ŏ��t���������H�̏���u���s�V�~�����[�V�����v�ŕ����Ă݂�ƁA���͂�3D�p�[�c�ł͂Ȃ��A���ۂ̋��r��_�����ĉ���Ă���悤�ȍ��o�Ɋׂ��Ă��܂��܂����B

|

��UC-win/Road��ɓǂݍ����r�̌����H�͕��s�V�~�����[�V�����ɂ����

�@ ��胊�A���Ɋ�����ꂽ |

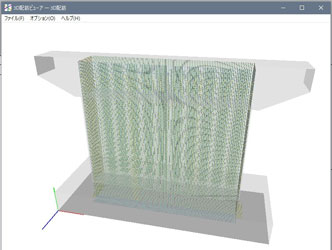

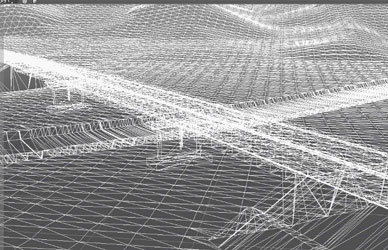

�Ō�ɁAUC-win/Road�̒n�`�⋴�Ȃǂ�1�ɂ܂Ƃ߂�3DS�`���ŏ����o���A�ēx�AShade3D�ɓǂݍ��ނƂ����t�����̃f�[�^�A�g���s���܂����BShade3D�ɓǂݍ�����́u�V�F�[�f�B���O�{���C���[�t���[���v���[�h�ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�O�p�`�̃��b�V���̏W���̂̂悤�Ȋ����ł����B

�������u�v���r���[�����_�����O�v���[�h�ɐ�ւ���ƁA�e�t���̃��A���ȋ���삪�\��܂����B

|

|

��Shade3D�ɓǂݍ�����n�`�̃��f���B

�@ �V�F�[�f�B���O�{���C���[�t���[�����[�h |

���u�v���r���[�����_�����O�v���[�h�ɐ�ւ���ƁA�����ƃ��A����

�@ ���i�ɂȂ��� |

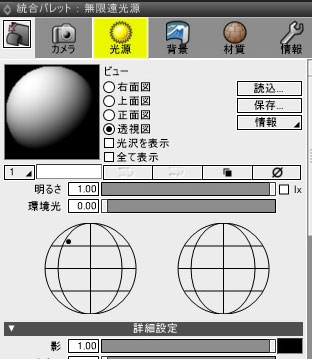

��������Shade3D�̃��A���ȃ����_�����O�@�\���g���āA��荂�i����CG�Ɏd�グ�Ă����܂��B�����̐ݒ�𖾂邭���A��̕\�ʂɂ́A���ʂ炵���}�e���A���ɕύX���܂����B�����ă����_�����O���J�n����ƁA�����ƃt�H�g���A����CG���ł�������܂����B

|

|

| ����̕\�ʂɂ͐��ʂ炵���}�e���A����ݒ� |

|

���u�v���r���[�����_�����O�v���[�h�ɐ�ւ���ƁA�����ƃ��A����

�@ ���i�ɂȂ��� |

�C�G�C���R�����g�ƒ��

����̃Z�~�i�[�̓����́A�Ȃ�ƌ����Ă��t�H�[�����G�C�g���i���m�̃f�[�^���������x���s���A���̊����x�̍��������������Ƃɂ���Ǝv���܂����B�f�[�^�����p�Ɂu3DS�`���v���g���Ă��邱�Ƃ��A���j�[�N�ł��B

���ƂƐ����Ƃł́A3����CAD�̃f�[�^�`�����傫���قȂ�A�H��ł̋@�B���H��v���n�u���ɂ́A�o����3����CAD�f�[�^���X���[�Y�Ɍ�������K�v��������A�܂��܂����܂��Ă���Ǝv���܂��B

���̓_�A3DS�`���͌��Ƃł��悭�g���Ă���A�����Ƃł̃C���_�X�g���A���f�U�C���Ŏg���Ă���Shade3D�̂悤�ȃ\�t�g�Ƃ��f�[�^�݊������悢�̂ŁA���ƊE�̋��n���ƂȂ�f�[�^�`���Ƃ��č���A�܂��܂����p���i��ł��邩������܂���B

�t�H�[�����G�C�g�̐��i�Q�ł��A����3DS�ɑΉ��ł���\�t�g����������܂��̂ŁA���̗������肵�Ă���ƌ�����ł��傤�B

|