| 応答震度法 |

比較的小規模な地中構造物は、周辺地盤に追随し一体となって挙動します。よって、地震の影響を考慮しなくてよいとされてきました。大規模な地中構造物においては、阪神淡路大震災以降、レベル1地震動からレベル2地震動対応へ移行しつつあります。レベル1地震動対応までは、地盤が等価線形でモデル化し、構造躯体については線形でモデル化されてきました。レベル2地震動対応になると、地盤は非線形性を有したモデル化を行い、構造物についても非線形でモデル化を行うこととなります。

■地中構造物を対象とした耐震設計手法

地中構造物を対象とした耐震設計法には、図1に示すような設計手法があります。今回は、静的解析法である応答変位法と応答震度法について、紹介します。

▲図1 耐震設計手法

■応答変位法

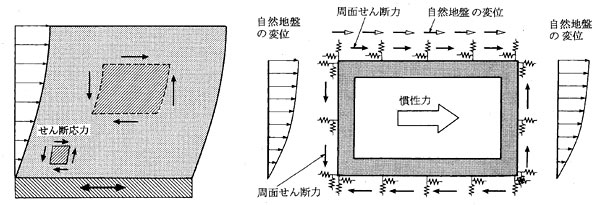

応答変位法は、地盤ばねで支持した骨組構造としてモデル化し、地震の影響を静的な荷重として考慮した計算手法です。応答変位法において作用させる荷重は、周面力・地盤と構造物の相対変位に起因する荷重・躯体慣性力であります。周面せん断力および地盤と構造物の相対変位に起因する荷重は、地盤の応答変位振幅から算定します。また、躯体慣性力は、地盤応答加速度から算定します。算定した荷重条件をもとに、静的弾性骨組解析を行い、応力度を照査します。

|

| ▲図2 周面力の発生概念 ▲図3 応答変位法で考慮する地震の影響 |

■応答震度法

応答震度法は、地中構造物周辺の地盤構成が複雑な場合や構造物と地盤の動的相互作用をより正確に考慮する場合に適用します。

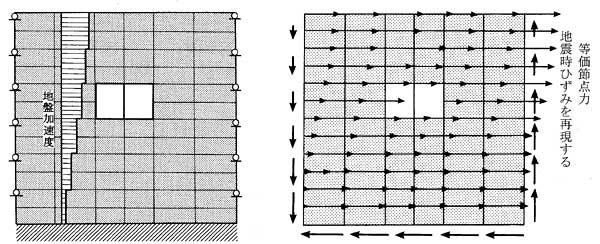

FEM系の静的解析手法の代表的な例としては、応答震度法とFEM応答変位法があります。これらは、地盤をばね要素ではなく平面ひずみ要素でモデル化したもので、応答震度法は地震時の地盤慣性力を解析モデルの各要素に与え、FEM応答変位法は地盤変位と等価な節点外力を解析モデルの各節点に与えることで地震時地盤変位を解析モデル上で再現する手法です。

応答震度法における地盤慣性力やFEM応答変位法における等価節点外力の算定に必要な地盤応答加速度や地盤変位の算定については、下記に示します。

|

| ▲図4 応答震度法における荷重モデル ▲図5 FEM応答変位法における荷重モデル |

■地盤応答値の算定手法

地盤応答値の算定手法としては、一様地盤近似による方法、多層地盤固有値解析による方法、動的解析による方法があります。さらに、動的解析法としては、地盤の非線形特性を等価線形化して考慮する方法と非線形履歴モデルとして考慮する方法があります。

一般的には等価線形化法を使用しますが、ひずみレベルが10-2を超える領域では地盤の実挙動との整合性が悪くなるため、注意が必要です。地盤の応答値は、刻々と変化しますが、一般には構造物の上床版〜下床版の相対変位が最大となる時刻が最も構造的にとって厳しい条件となります。よって、その時刻における地盤の応答値に基づいて算定した荷重(地震時増分荷重)を静的に与えて、計算を行います。

■地盤変位の算定法

地盤変位の算定には、地盤応答解析手法を用いて算定します。地盤応答解析手法は、応答スペクトル法・時刻歴応答解析法・有効応力状態の応答解析法があります。

一般的には、応答変位法において、応答スペクトル法が応答震度法においては、時刻歴応答解析法が用いられていますので、概要を紹介します。応答変位法においては、設計基準より設計速度スペクトル(Sv)が与えられていますので、Svより地盤の応答変位振幅を求め、水平力に換算して計算を行います。修正震度法においては、一般的に、線形応答計算の繰り返しによって、せん断ひずみの大きさとそれに対応する減衰定数とを整合させる等価線形化法により行っています。解析プログラムとしては、「SHAKE」が有名です。

■UC-1製品の適用性

応答変位法については、「BOXカルバートの設計(下水道耐震)」にて計算可能であります。準拠基準は、(社)日本下水道協会、下水道施設の耐震対策指針と解説

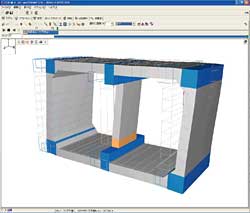

1997年版に対応しております。応答震度法については、地盤のFEM解析については、地盤の非線形性を考慮可能な「GeoFEAS(2D)」を用いて解析を行います。次に、2次元非線形骨組解析で計算可能である「UC-win/FRAME(3D)」を用いて、地中構造物の材料特性を非線形材料とし、断面力を算出して応力度照査を行うことが可能です。

▲図6 BOXカルバートの設計 |

|

▲図7 UC-win/FRAME(3D) |

■参考資料

トンネル標準示方書 開削工法・同解説、2006年制定、(社)土木学会

|

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|