| Support Topics |

|

|

�T�|�[�g�g�s�b�N�X / UC-1�V���[�Y |

|

�k�x�Z�o�i�x���v�j�̂Ȃ��H �����t�H�[����

���̕��S�d�ʂ͂ǂ����ĎZ�o�����̂� |

|

|

| |

���������\���̉�͂��s���ꍇ�A���f���ɂ���ẮA���̕��S�d�ʂ��Z�肳���ꍇ������܂��B���S�d�ʂ́A�㕔�\���Ɖ����\���̎��d�𐅕������ɍډׂ��čs��Frame��͂ɂ��Z�肳��܂��B��̓I�ɂ́A�����\���V�[�ʒu�ɔ������邹��f�͂̒l�����S�d�ʂƂȂ�܂��B

|

| ���}1�@Frame��̓��f�� |

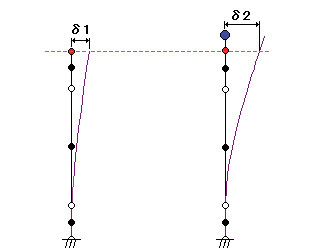

�ł́A���̕��S�d�ʂ��������Ă���Ƃ����̂́A�ǂ̂悤�ȏ�ԂȂ̂ł��傤���B�}2�����Q�Ɖ������B

|

| ���}2�@�����\���ψʐ} |

- ��1�͋��r�Ɏ��d���ډׂ����ꍇ�̕ψ�

- ��2�͋��r�Ɏ��d�Ə㕔�\���d�ʂ��ډׂ����ꍇ�̕ψ�

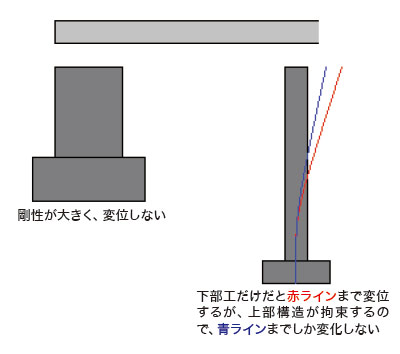

��\���Ă��܂��B�ʏ�ł���Γ��R�A�㕔�\���̏d�ʂ����������2�̕����傫���Ȃ�܂��B���̕��S�d�ʂ��������Ă���ł́A���̊W���t�]���܂��i��1����2�j�B�אڂ��鉺���\���̍������傫���A�����H�����d�ɂ��傫���ψʂ��悤�Ƃ��Ă���̂��㕔�\���Ɉ����߂����l�ȏ�ԂƂȂ�ꍇ���Y�����܂��i�}3�Q�Ɓj�B

|

| ���}2�@�����\���ψʐ} |

1����\���v�Z�ł́A�����\���P�̂̃��f���ɂ���͂������Ȃ��̂ŕ��̕��S�d�ʂ��������邱�Ƃ͂���܂���B���������\����͂ɂ����āA�����\�������䂪�傫���ق�Ƃ��̂悤�ȏ���������ꍇ������܂��B

���₢���킹�̂قƂ�ǂ̃P�[�X�́A���f���̓����ɂ�蕉�̕��S�d�ʂ��������Ă�����̂ŁA���̓f�[�^�ɖ�肪����킯�ł͂���܂���B�������A�H�ɓ��̓f�[�^�̐ݒ�~�X�i��F��b�˂̓��͎w�����ԈႦ�ċɒ[�ɏ������˒l���ݒ肳��Ă��铙�j�̂��߂ɉ����\���̍������ɒ[�ɏ������Ȃ��Ă���ꍇ������܂��B���̕��S�d�ʂ����������ꍇ�́A�u�����\���̐��������̍����v�@�\�ɂāA�e�����\���̐����������r���Ă��������A�������������Ȃ��̂ł���̂��������؉������B |

| �@���̕��S�d�ʂ����������ꍇ�̑�́H |

���H���������X�ϐk�v�҂ł́AP82���i�Ɂu�����̉����\���ŏ㕔�\�����x������鋴�ɂ����ẮA�x�������⋴�r�Ԃ̍����̑���ɂ��A�v�v�Z��A���r�̊����͂̕��S���������Ȃ�ꍇ������A���̌��ʂƂ��đϗ͂��ɒ[�ɏ��������r���v�����ꍇ��������v�Ƃ̋L�q����Ă��܂��B���̕��S�d�ʂ�������P�[�X�́A����ɊY������ɒ[�ȗ�ƌ����܂��B

����8�N�ł̑ϐk�v�҂ł́A���̂悤�ȃP�[�X�ŋɒ[�ɑϗ͂����������r���v����Ȃ��悤�A�������d���͂ɐv�����k�x���悶���l��2/3�������͂̉����l�Ƃ��Ă��܂����B

����14�N�ł���́A�P�Ɋ����͂������đϗ͂̏��������r���v����Ȃ��悤�ɂ��邾���łȂ��A���S�̌n�Ƃ��Ă̑ϐk���̌����}����@�̑I�����\�ł���ƋK�肵�Ă邱�Ƃ���A�����\���v�p�̊����͌���ɂ͐v�҂̂����f���K�v�ł���ƍl���܂��B

|

|

| (Up&Coming '14�@���Ă̍��f��) |

|

|

>> ���i�����J�^���O

>> �v���~�A������T�[�r�X

>> �t�@�C�i���V�����T�|�[�g

|