Allplan2014国交省BIMガイドライン対応状況公開中

平成26年3月、国土交通省官庁営繕部で、BIMガイドラインが策定されました。本ガイドラインは、平成26年度から官庁営繕事業(設計業務及び工事)に適用されます。ただし、受注者の自らの判断でBIMを利用する場合や、技術提案に基づく技術的な検討を行うにあたってBIMを利用する場合等にも適用します。フォーラムエイトではこのガイドラインへの、Allplan2014の対応状況をHPにて公開中です。

|

■ガイドラインのポイント

BIMモデル作成やその利用に関する基本的な考え方と留意事項を示した。

具体的には、

- BIMの利用目的を明確化し、「技術的な検討」の具体例を示した

具体例:各種シミュレーション、内外観・納まり等の可視化、干渉チェック等

- BIMモデル作成の「代表例」(柱、梁、ダクトなど)や「詳細度の目安」を示した

■ガイドラインの運用により期待される効果

- BIMの利用目的を明確化した使い方によって、求めるBIMの効果が的確に発現される

- BIMモデル作成の「代表例」や「詳細度の目安」の例示により、BIMを導入する受注者の

BIMモデル作成の効率性が高まる

|

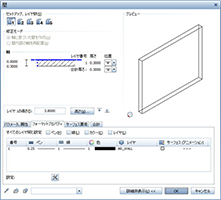

| ガイドライン要求事項 |

Allplan対応状況 |

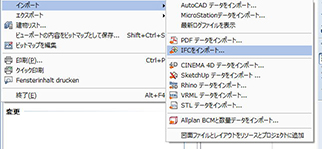

IFC形式で入出力できる。

|

ファイル-インポート、ファイル-エクスポートにて可能。 |

第1編 総則

第4章 共通事項

4.1 BIMソフトウェア |

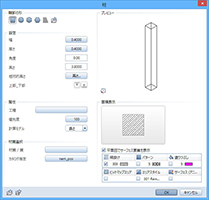

BIMモデルを構成する全ての建物部材は、

その該当する建物部材のオブジェクトを使用してBIMモデルを作成する。 |

ツール 作成-建築-柱

作成-建築-壁

上記ツールやコマンドにて対応可能。 |

第1編 総則

第4章 共通事項

4.2 BIMモデルの作成

4.2.2 建材部材のオブジェクト |

別表1「意匠」

(1)建物全体のボリューム

(地下、ペントハウスも含む全ての階)

(2)内部空間のボリューム

(階数、階高ゾーニング)

※検討目的に応じて、外壁、内壁等

BIMモデルも作成する。 |

|

|

| 建物全体のボリューム |

外装材 |

内装

上記のように対応可能。

|

第2編 BIMガイドライン(設計業務編)

第3章 図面等の作成

3.2 基本設計段階

3.2.1 基本設計方針の策定のための

BIMモデルの詳細度 |

対応状況事例(フォーラムエイトHPより抜粋 http://www.forum8.co.jp/product/shokai/BIMguidline.htm )

エネマネハウスへのDesignBuilderの利用

2011年東日本大震災の影響で原子力発電がストップしました。これに伴い電力の安定供給が保証できなくなり、計画停電の一部実施という形で我々の生活に影響を与えました。この経験から電力会社が提供する大規模集中型のエネルギーインフラの脆弱性が明らかになり、電力の分散化が求められています。この課題を解決するためにネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(以下、ZEH)が、注目を集めています。ZEHは、太陽光発電等を利用し年間の1次エネルギー消費量がネットで概ねゼロとなる建築物/住宅のことです。

このZEHの普及のために、大学を主体とした”2030年の家”をテーマに「エネルギー」、「ライフ」、「アジア」の3つのコンセプトの下、先進的な技術や新しい住まい方を提案するコンペティション、エネマネハウス2014が昨年、開催されました。

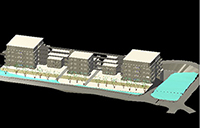

慶應義塾大学作品『慶應型共進化住宅』

エネマネハウス2014において、慶應義塾大学SFC研究所池田靖史教授のもとに起ち上げられたコンソーシアムにより、「慶應型共進化住宅」と名付けられたエネマネハウスが建設されました。現在、「慶應型共進化住宅」は慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス敷地内に解体移設が行われており、1年間の実証実験が行われます。フォーラムエイトでは、この度コンソーシアムに参加し、実証実験による研究に協力いたします。

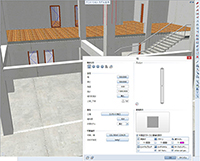

研究では、フォーラムエイトが販売している建物エネルギー解析ソフトDesignBuilderを利用し、この「慶應型共進化住宅」をモデル化します。

本住宅の特徴であるCLTパネル(直交集成板)や、段差のある空間、空調設備を設定し、温熱環境シミュレーション、CFD(数値流体力学)解析などの環境シミュレーションを行い、実証実験の建物で取得されるセンサーデータとの整合性を検証します。

この研究は、実証実験に基づくデータを総合的に分析、評価しその結果を報告書としてまとめる予定です。

ZEHは、高い環境性能を持つ住宅設備と建築工法を導入することで実現する次世代のライフスタイルで、エネルギーセキュリティを実現するための重要な手段でもあり、東日本大震災以降の日本で特に注目されている分野です。慶應義塾大学

SFC研究所は、環境分野に注力する28社の協力企業とコンソーシアムを結成。建築から情報技術までの幅広い環境分野技術を高度に応用することで実現する2030年の住宅を提案しました。

制作過程では、BIM(ビルディングインフォメーションモデル)をフルに活用。短期間で設計から施行までを実施する必要があったことから、3Dモデルと図面が連動したBIMモデルを作ることで、複雑な取り合いの建物が実現できました。

|

|

| 慶應義塾大学作品『慶應型共進化住宅』 |

|