FORUM8デザインフェスティバル2011-3Days |

| 講演内容・受賞作品 詳細ページ |

|

第10回 3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド |

|

|

第10回 3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド2011発表

受賞作品発表、審査員講評 |

|

|

|

グランプリ |

|

|

|

「運転設備設置位置検討システム」

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |

|

| 鉄道の信号機標識類は、運行の安全確保のため、所定位置で乗務員等の視点から視認性確認が求められるが、列車検証が設計段階で可能になれば、設置後に移設するリスクが軽減できコスト節減も図れる。本システムは、

鉄道線路の新設・改良にあたって、乗務員等からの信号機標識類の視認性を、VRにより確認するものである。 |

|

|

※このムービーには音声が含まれております。 |

|

|

|

スクリプト「概要」を実行すると、駅周辺の様子や運転視点での走行を見ることができます。

景観位置「停止限界標識」「地上信号機」で、配置された信号標識類の一例を見ることができます。 |

|

|

|

|

|

優秀賞 |

|

|

|

「VICSドライブ・シミュレータ」

財団法人 道路交通情報通信システムセンター |

|

| 渋滞や交通規制などの道路交通情報をリアルタイムで送信し、カーナビゲーションなどの車載機に文字や図形で表示する画期的な情報通信システム「VICS=VehicleInformation

and Communication System」が体験できるシミュレータ。ITSスポット、DSSSサービスも体験可能である。 |

|

|

※このムービーには音声が含まれております。 |

|

|

|

実行スクリプト:「コース紹介」を実行してください。

概要:各コースの概要説明と、景観を確認することができます。

景観視点で各コースにジャンプすることができます。 |

|

|

|

|

|

アイデア賞 |

|

|

|

「仮面ライダー サイクロンレーシングシミュレータ」

東映 株式会社 |

|

| 襲い来るショッカー軍団と迫り来る無数の岩石と炎をくぐり抜けゴールを目指すレーシングゲーム。さらに、得点ランキングのほか、途中ライダージャンプもあり、仕掛けの楽しいコンテンツとしてWヒーローフェスティバルに来場した子供たちを熱狂させた。 |

|

|

※このムービーには音声が含まれております。 |

|

|

|

UC-win/Roadの機能をゲーム作成に活かしており、主にシナリオ機能を利用してゲームシステムを構成。障害物への接触やメニュー画面の表示、炎の表現、音声の再生など、荒れ地をイメージしたコース上に多彩な要素を配置している。 |

|

|

|

|

|

エッセンス賞 |

|

|

|

「ITSドライビングシミュレータ」

株式会社 アムラックストヨタ |

|

| 高度な自動車関連技術であるITSについて、わかりやすく体験いただくことを目的として開発されたシミュレータ。高速道路上における最新のインフラ協調システム「ITSスポットサービス(DSRC)」が体験できる。運転シミュレーションの体験後には運転内容の診断結果も表示され、家族連れや仲間同士でも楽しめる内容となっている。 |

|

|

※このムービーには音声が含まれております。 |

|

|

|

スクリプト「コース紹介」を実行すると、池袋から飯田橋までの架空の道路コース全体を確認することができます。コンテキストの切り替えを行うと、天気や路面の反射など気象設定を切り替えることができます。 |

|

|

|

|

|

開発賞 |

|

|

| UC-win/Roadとアイマークレコーダーや頭部姿勢センサーを連携させ、多様な実験条件が構築可能な自転車シミュレータ。各種サインのサイズや掲出間隔の違いによる見込み角、視認時間が自転車視認に与える影響、架空看板や看板柱、矢羽根やピクトなど路面表示の有効性を確認するための実験で活用されている。 |

|

|

|

|

|

スクリプト「Cycling」実行で、自転車シミュレータの概要紹介と、周辺景観の確認を行うことができます。また、景観視点「sign

01」〜「sign 06」で、自転車用案内標識の配置状態を確認することが可能です。 |

|

|

|

|

|

審査員特別賞 地域づくり賞

NPO地域づくり工房 傘木 宏夫 氏 |

|

|

|

「通学路整備計画シミュレ−ション」

株式会社 巽設計コンサルタント |

|

| 通学路である当該区間は、周辺が森林地帯で日中も暗く死角が多いため、安心・安全な道とする目的で、地域住民を交えワ−クショップを開催した。ル−ト選定では、図面に不慣れな人もイメ−ジしやすいようUC-win/Roadを利用し、出入口部で運転者の死角とならないかを検証するシミュレ−ションにも使用した。結果、ワークショップ最終回では全5案からスム−ズに第1案の採用が決まった。 |

|

|

※このムービーには音声が含まれております。 |

|

|

|

実行スクリプト:「説明用スクリプト」を実行してください。

概要:既存階段と計画階段の全体俯瞰と計画階段の上り下りルートを走行します。

景観:Before/After → 設計後

景観位置は、7番8番を是非ご覧ください。 |

|

|

|

|

|

審査員特別賞 デザイン賞

日本大学 理工学部 土木工学科 関 文夫 氏 |

|

|

|

「ハンター・エキスプレスウェイの3D・VRシミュレーション」

ニューサウスウェールズ州交通省(オーストラリア) |

|

| ハンターエクスプレスウェイは豪ニューサウスウェールズに建設中の高速道路である。本データには全長40kmの道路、6本のインターチェンジと接続された地方道、周辺の歴史的な鉄道路線向けに新設された橋のトラス等が含まれ、想定される交通量データも設定されており、計画の利害関係者によるプレゼンテーションや土地権利者との会議などで利用された。 |

|

|

|

|

|

スクリプト「About the Hunter Express way」で、Hunter Express wayの概要説明を見ることができます。景観視点にて各ポイントを確認することができる他、コンテキスト「Temp」にて、温度表現を変更できます。また、道路の走行機能で「HunterExpressway-West」や「HunterExpressway-East」を選択すれば、広大なHunterExpressWayを走行することができます。是非お試しください。 |

|

|

|

|

|

審査員特別賞 グッドコミュニケーション賞

道路・舗装技術研究協会 稲垣 竜興 氏 |

|

|

|

「交通結節点改善事業における合意形成のためのVRシミュレーション」

旭測量設計 株式会社 |

|

| K市S地区の交通結節点改善事業においては、公共交通利用者の利便性向上のための電停移設による結節強化、幹線道路の通行車両の走行性向上、放置自転車対策のための駐輪場整備などがある。このVRは、県・市・警察・鉄道事業者・コンサル・施工業者など、さまざまな関係機関との協議の場において、合意形成を目的として活用された。 |

|

|

|

|

|

スクリプト「概要」を実行すると、駅前の様子、乗り換えルート、夜の景観などを確認できます。任意切り替えの場合は、コンテキスト「照明OFF」「照明ON」で昼と夜を切り替え、景観位置1〜4などで歩道橋の各所を確認することができます。電車通りを昼夜の景観で走行し、交差点や歩道橋の見え方などを是非ご確認ください。 |

|

|

|

|

|

|

九州大学 大学院 システム情報科学研究院 教授

川邊 武俊 氏 Taketoshi Kawabe |

|

「自動車の省エネルギー化制御、その将来展望 -シミュレーション技術への期待-」

自動車の省エネルギー化手段として、周囲の交通状況に応じた最適化計算をもとに自動車を走らせる制御手法が注目を集めている。本研究では、交通状況のシミュレーションによる制御効果予測がキーとなっており、その一連の状況について解説する。 |

|

|

|

| 早稲田大学大学院理工学研究科物理学及び応用物理学専攻修了し日産自動車株式会社総合研究所電子情報研究所に勤務(1984.4)

。東京大学大学院工学系研究科において博士号取得 (1994.3) 。九州大学大学院システム情報科学研究院

教授就任(2005.4)。 |

|

|

|

|

メカニカル・シミュレーション社 博士

トマス・ギレスピー 氏 |

|

「CarSim, TruckSim, BikeSimとの連携による3DVRの活用と将来的展望」

メカニカル・シミュレーション社(米国)が開発したCarSimソフトウェアをUC-win/Roadのビジュアライゼーションと統合し、ドライブシミュレータへ組み込むことで、先進の車両ダイナミクス機能の活用が可能となる。本講演では、CarSimを利用した乗用車、トラック、バイクなど各種車両の高信頼な運動モデルによるシミュレーションについて解説する。 |

|

|

|

| ミシガン大学名誉教授。車両力学についての研究を専門分野とし、メカニカルシミュレーション社で製品企画部責任者を務める。 |

|

|

|

|

アルパイン株式会社 京浜開発室 主幹技師

藤田 謙一郎 氏 Kenichiro Fujita |

|

「ITS対応カーナビの紹介とドライビングシミュレータの活用について」

ITSに対応した最新の大画面・高画質カーナビゲーションシステムの技術紹介、事例紹介VRを利用したドライビングシミュレータの活用について紹介する。 |

|

|

|

株式会社アルパイン京浜開発室主幹技師。長年、カーナビゲーションシステムのITS/テレマティクス開発を担当している。

近年ではJEITA ITS車載器標準仕様策定に参画。 |

|

|

|

|

亜州大学校 産業情報システム工学部 教授

パク・ポム 氏 |

|

「VRシミュレーションを活用した車両内部のパッケージ評価(HMD活用)」

車輌内部のインターフェースの視界性関連パッケージを中心に行った研究事例を紹介し、HMD

装備とUC-win/Roadを用いた車輌内部のインターフェース評価について紹介する。 |

|

|

|

| 人間工学、感性インターフェースなどをバーチャルリアリティシステムと連携させ研究している。約200編の論文を学術誌などに掲載。 |

|

|

「UC-win/Road Ver.6新機能及び

8DOFドライビングシミュレータの開発」

フォーラムエイト VR開発Group ペンクレアシュ・ヨアン |

|

UC-win/Road Ver.6の最新機能について紹介。群集移動などのシミュレーション機能や、車両運動モデル、路面属性などのドライビングシミュレーション関連機能を中心に解説を行う。 |

|

「運転設備設置位置検討システムの開発」

フォーラムエイト システム開発Group 佐藤 隆一 |

|

鉄道の信号機類の視認性をPCで事前に評価できれば、設置位置の手直しの費用の節減等につながる。本プレゼンテーションではこれを可能とするVRシステムの応用について紹介する。 |

|

|

Virtual Design World Cup 第1回 学生BIM&VRデザインコンテスト オン クラウド |

|

|

Virtual Design World Cup

第1回 学生BIM&VRデザインコンテスト オン クラウド授賞式

受賞作品発表、審査員講評、優秀作品プレゼン |

|

|

|

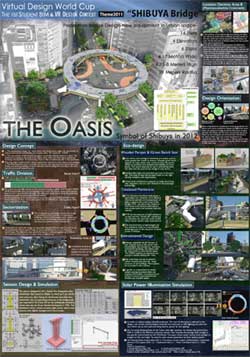

グランプリ ワールドカップ賞 World Cup Award

The Oasis(金大都市研:金沢大学) |

|

|

本作品は、多くの評価軸や技術的観点を並行して検討し、もっとも実現性の高い案が示されたという点で、グランプリの受賞となった。実際、応募作品にはドーナッツ型の歩道橋が多く見られたが、そのなかでもこれは強いリアリティを持っている。BIM

の手法を使ってさまざまな角度から検討されており、審査基準の1つとして求められた総合力という意味で高評価を得た。設置場所となった渋谷駅前の交差点には高低差があるが、リング全体をこれにあわせて傾斜させる工夫を施すなど、実際の歩道橋を作るという気持ちで取り組んだことが伝わってくる。

|

|

|

|

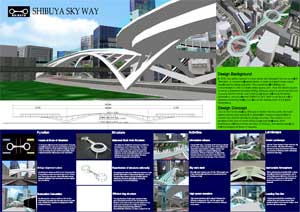

シビルデザイン賞 Civil Design Award

Shibuya Sky Way(日本大学理工学部 土木工学科構造・デザイン研究室) |

|

|

山手線の両側を繋ぐ新しい動線が構造的にも交差点上の障害を減らすアイデア。シビルという言葉は「工学的」と「市民生活」という2つの意味を持っており、これらの観点が調和して1つの形となることが好ましいといえるが、リングとこれをつなぐアーチが一体となって調和のとれたユニークな構造は、都市美観的にも高く評価できる。また、2つのリングをつなぎ合わせることが街の活性化につながり、従来なかった新しい効果が生み出されるのではないか。

|

|

|

|

ベスト待ち合わせスポット賞 Best Rendez-vous Place Award

Hatching the Future(WEdoit:香港理工大学/中国) |

|

|

渋谷の上空に有機的な形態で人の居場所を提案。数学で表せないような曲線形は、アートや人間性といった新しいものを期待させ、エッグという(形が)原点回帰も連想させる。英語のRendez-vousには新しいものが始まるというニュアンスがあるが、これは、閉じた空間のコアとなるエッグ部分に人々が集まって未来を醸造し、その先の形を産むであろうことを体現する素晴らしい作品となった。

|

|

|

|

ビジョン賞 Enorasis Award

B-side(isue-y:芝浦工業大学) |

|

|

ビジョンとその次へ進むステップ、また、将来をどのように見るかというテーマで設けた賞。この作品は、地下の風による冷却効果を大胆に形態にフィードバックしているだけでなく、コミュニティの人々も取り込んでいくという視点も備えている。また、美的観点からも優れており、ソフトを可能な限りクリエイティブに活用している点も高く評価できる。

|

|

|

|

環境設計情報学賞 Environmental Design and Information Technology Award

Tokyo2020(筑夢隊:上海大学/中国) |

|

|

身の回りの環境を捉えた上で設計できているか、ソフトウェアをデザインツールとしてうまく使いこなしているか、新しいプレゼンの試みがされているかをポイントとして評価。オリンピックを意識した夜の表情を重視して案が作成されており、このような夜間を含めたデザインの考慮は他作品にはない特徴。上部工の3Dモデリングは美しくできているが、下部工はまだまだ改良の余地がある。

|

|

|

|

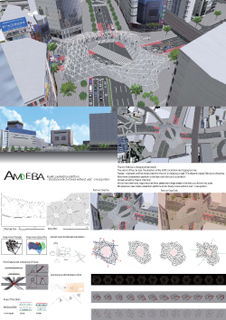

チャレンジング賞 Challenging Award

Amoeba(慶應義塾大学SFC 池田靖史研究室:慶應義塾大学大学院) |

|

|

建築の基本は「人の動き」であるが、それに従って建築の形自体が変形していくという視点が素晴らしい。human

behaviourを直接建築の形態に取り入れようという大変チャレンジングな作品である。シミュレーションや力学的・環境的な試みが行われている。この作品に限らず、コンピュータを使ったデザインでは「時代」を作品にフィードバックするべき。

|

|

|

|

|

プロジェクションマッピング協会 代表

石多 未知行 氏 Michiyuki Ishita |

|

「プロジェクションマッピングとその可能性」

今話題となっている「プロジェクションマッピング」は、建築物や立体物にプロジェクター等で映像を直接投映する表現手法で、投映対象物が錯視的に動いたり、変形したり、光を放つように見えるなど、そのインパクトで急速に注目を集めている。この映像表現の特色と国内外での事例、観光やデジタルサイネージ業界への進出など、今後の動向や可能性について紹介する。 |

|

|

|

| 石多 未知行(いした みちゆき)プロジェクションマッピング協会 代表。映像クリエイター・空間演出家として、プロジェクションマッピングを始め、国内外の幅広いフィールドで活動している。 |

|

|

|

|

アンビエントメディア 代表

町田 聡 氏 Satoshi Machida |

|

「3Dマーケティングの活用」

「3D」という言葉がこれほど一般的に受け入れられた時代はかつてなかったであろう。しかし、その実情は3DCG、3D映像、3DCAD、位置情報などの3D空間等、さまざまな専門分野の上になりたっており、しかも各専門分野どうしの理解もまだ不十分である。本講演では、これら「3D」の全体像をマーケティングの立場から俯瞰することで、3Dを提供する側と3Dを活用する側の双方に「3Dマーケティング」という新たな視点を提供し、今後の3D市場の拡大を展望する。 |

|

|

|

| アンビエントメディア代表 コンテンツサービスプロデューサー。デジタルサイネージコンサルタント、3DメディアコンサルタントURCFアドバイザー。 |

|

|

|

: アカデミー奨励賞2008〜2010 受賞 |

|

: Summer Workshop ビジネスモデリング奨励賞 |

|

|

アメリカ / カリフォルニア州立大学 サンタバーバラ校 准教授

マルコス・ノバク 氏 |

|

|

「メディア領域におけるナビゲーション」

情報過多な現代社会において、必要な情報を目的に応じて活用するための、さまざまなモバイルデバイスをプラットホームとした情報空間における仮想ナビゲーションの可能性について紹介。 |

|

|

|

アメリカ / ハーバード大学 准教授

コスタス・テルジディス 氏 |

|

|

「eパーキングシミュレーション」

モバイル端末とGPSを利用した変動相場制による駐車ビジネスの可能性を追求し、その実行可能性を評価するシミュレーションにおいてUC-win/Roadを活用する試みについて紹介。 |

|

|

|

アメリカ / ジョージア工科大学 教授

マシュー・スワーツ 氏 |

|

|

「UC-win/Roadのシェーダーグラフィックス」

UC-win/Roadでオブジェクトに柔らかい質感の影を付加し、VRの表現力を豊かにするプラグイン「アンビエント・オクルージョン(AmbientOcclusion:AO)」の研究・開発について紹介。 |

|

|

|

中国 / 香港中文大学 教授

マーク・アウレル・シュナベル 氏 |

|

|

「UC-win/Road“ デジタル漫画”」

UC-win/RoadのVRデータのテクスチャを、線やスクリーントーンなどの漫画描写で使用される特徴的な表現に自動変換する「Manga-Meプラグイン」の研究・開発について紹介。 |

|

|

|

バーレーン / バーレーン大学 准教授

ワエール・アブデルハミード 氏 |

|

|

「建設プロジェクトのモニタリングにおけるVR活用」

VRモデルに属性を付加して、構造部材の位置関係や建物の建設ステップ(4D)を可視化するなど、建設プロジェクト管理におけるモニタリングでのVR活用を紹介。 |

|

|

|

アメリカ / ウィンストンセーラム州立大学 准教授

トマス・タッカー 氏 |

|

|

「3Dキャラクタ開発」

モーションキャプチャの手法を用いて人間や動物などのさまざまな動きを計測し、リアルな3Dキャラクタモデルによる精緻な動きをUCwin/Road上で再現する試みについて紹介。 |

|

|

|

UAE / ザイード大学 准教授

ロン・ホーカー 氏 |

|

「農村コミュニティ“ワディ・マディアグ”の可視化」

涸れ川周辺の農村の地形や民家分布を、GPSデータや3次元モデルなどさまざまな情報・メディアを統合して可視化し、灌漑システムにおける水の流れとの関係を研究する試みを紹介。 |

|

|

|

日本 / 大阪大学 准教授

福田 知弘 氏 Tomohiro Fukuda |

|

|

「2つのクラウド技術:

都市景観デザインを目的とした点群の最適化とVRクラウドアプリケーション」

3Dレーザスキャンによる点群モデル作成とクラウドVRを用いた同期分散型会議の実現可能性という、景観まちづくりに関連した2つのクラウド関連技術とプロジェクトを紹介。 |

|

|

|

アメリカ / ニュージャージー工科大学 准教授

楢原 太郎 氏 Taro Narahara |

|

|

「軽量なキャラクタモデル表現におけるUC-win/Roadとデバイスとの究極連携」

点座標、フレーム番号、カメラ位置の3つの情報から、歩行している人間のシルエットをリアルタイムに生成し、UC-win/Roadの画面で同時合成を行う研究・開発について紹介。 |

|

|

|

英国 / ロバートゴードン大学 准教授

アマル・ベンナージ 氏 |

|

|

「渋滞回避を目的としたUC-win/Roadの交通誘導プロトコル実行および可視化」

モバイル端末や車載センサー、照明灯や交差点に設置した固定カメラなど交通データを収集し、リクエストに応じて送信することで交通渋滞緩和を目指すシステムの研究について紹介。 |

|

|

|

カナダ / マギル大学 准教授

マイケル・ジェムトラッド 氏 |

|

|

「データスケープに隠された複数の利害関係者」

3Dスキャンにより作成された点群の中で欠けているデータを利用したVRモデルを開発し、複数の計画関係者による多様な視点を同時にビジュアルで表現するプロジェクトについて紹介。 |

|

|

|

イタリア / ピサ大学 教授

パオロ・フィアマ 氏 |

|

「ルッカ市街における交通シミュレーション」

イタリアの歴史的な街ルッカにおいて、建物・道路のGISデータにより作成したUC-win/RoadのVRと現場のデータを活用して行った道路交通シミュレーションの研究について紹介。 |

|

|

|

アメリカ / アリゾナ州立大学 プリズム研究所 FORUM8 AZ 代表

小林 佳弘 氏 Yoshihiro Kobayashi |

|

「シティデザインツールによる日本の城のVRモデリング」

屋根瓦や構造などを含むディテールで、あらゆる種類の日本の城のモデルを自動的に生成するツールの研究・開発と、UC-win/Roadへの実装について紹介。 |

|

|

Page Top  |

|

第5回 デザインコンファランス 「土木・解析」 セッション |

|

|

東京工業大学 大学院 理工学研究科 土木工学専攻 教授

川島 一彦 氏 Kazuhiko Kawashima |

|

「東日本大震災による被害から見えてきた土木構造物の現状と今後の技術展望」

東日本大震災では津波による被害をのぞけば、1990年代から進められてきた地震時保有耐力法や免震設計の適用、免震系積層ゴム支承の採用、落橋防止構造の大幅な強化等の耐震設計技術の向上と耐震補強の実施等が被害の軽減に大きく寄与した。しかし、今回の地震は内陸からはるか離れた地点に発生した地震であり、強烈な地震動ではなかった。兵庫県南部地震を上回る内陸直下型地震に対してどのような課題があるかについて講演する。 |

|

|

|

| 東京工業大学教授、1972年名古屋大学大学院修士課程土木工学専攻修了、同年建設省土木研究所に配属され、1984年耐震研究室長等を経て、1995年から現職。工学博士。 |

|

|

|

|

財団法人 計算科学振興財団 共用専門員 工学博士

西川 武志 氏 Takeshi Nishikawa |

「世界最速スパコン“京”の土木建築自動車分野での有効活用」

「京」の土木、建築、自動車 分野での活用により、どのような実現可能性が見えてくるのかについて紹介する。また万を超える並列環境である京を使いこなすにはどのようにすれば良いのか、計算科学振興財団(FOCUS)の活動と併せて紹介する。 |

|

|

|

| 博士(工学)スパコンの産業利用に関する業務に平成19年から従事。MPI等による並列プログラミングでは平成3年からの経験を持つ。 |

|

|

|

|

株式会社 篠塚研究所 取締役

中村 孝明 氏 Takaaki Nakamura |

|

「地震リスクマネジメントの活用と東日本大震災の教訓」

広域被災に対する備えとして、事業の早期再開を実現するための方法について、地震リスクマネジメントの活用による具現化の道筋を示す。 |

|

|

|

| 90年より株式会社 篠塚研究所、2009年より同社取締役、工学博士。東京都市大学大学院客員教授、早稲田大学創造理工学部非常勤講師、その他。著書に「地震リスクマネジメント」(技報堂出版2009年)など。専門は信頼性工学、リスクマネジメント。 |

|

|

|

|

株式会社 オリエンタルコンサルタンツ

SC事業本部 九州支店 技術部 技術主査

大森 貴行 氏 Takayuki Omori |

|

「ファイバーモデルを用いた鋼製ラーメン橋脚と逆L型偏心鋼製橋脚の耐震設計」

鋼製ラーメン橋脚と逆L型偏心鋼製橋脚を採用した橋梁の耐震設計手法とその結果や考察、今後に向けての課題などについて、設計コンサルタントの視点から紹介する。 |

|

|

|

| 熊本大学大学院工学研究科土木環境工学専攻卒H10.3、株式会社オリエンタルコンサルタンツ

九州支店 技術部 技術主査 技術士、コンクリート診断士、入社14年目。 |

|

|

|

|

朝日エンヂニヤリング 株式会社 常務取締役

中井 良彰 氏 Yoshiaki Nakai |

|

「Engineer's Studio(R)を用いたイージーラーメン橋のレベル2地震動解析の紹介」

建設コストの縮減、維持管理費の軽減および耐震性能の向上という要求を満たすものとしてポータルラーメン橋が注目されている。その一種であるイージーラーメン橋の設計概要及び入力〜解析結果に至るまでの流れについて紹介する。 |

|

|

|

| 1988年金沢大学修士課程修了、朝日エンヂニヤリング株式会社 取締役技術担当。 |

|

|

|

|

大同大学 工学部 都市環境デザイン学科 教授

地盤工学会中部地盤研究会 副委員長

愛知土壌・地下水対策研究会 会長

大東 憲二 氏 Kenji Daito |

|

「土壌汚染および地盤情報データベースを活用した地盤特性の把握」

地盤情報の収集・整理・活用のためのデータベースシステム構築と、柱状図や土壌汚染データ等の紙資料のデータベース化、国土地理院の電子国土ポータルを利用した平面図上での位置情報のプロット、柱状図等の出力などについて解説する。 |

|

|

|

| 名古屋大学助手を経て、1996年4月 大同工業大学助教授。99年10月〜2000年7月米オレゴン州立大学客員教員、02年4月

大同工業大学教授、工学部都市環境デザイン学科、09年4月大同大学(校名変更)教授。 |

|

|

|

|

株式会社 ブルドジオテクノ 代表取締役

花田 俊弘 氏 Toshihiro Hanada |

|

「GeoFEASによる地盤解析で気をつけていること

−解析結果にたどり着くまでの道のりと解析例」

FEM地盤解析プログラム「GeoFEAS」による地盤解析において「解析結果にたどり着くまでの道のりと解析例」を紹介する。FEM解析作業の実施例を使って、同氏の卓上ではどのようなことが行われ、どこに失敗が隠されているか等について解説する。 |

|

|

|

| 株式会社ブルドジオテクノ代表取締役、技術士(建設部門/総合技術監理部門)。擁壁、土構造物、基礎構造物の設計・解析が専門。 |

|

|

「スパコンクラウド(TM)サービスの概要」

フォーラムエイト システム営業Group 松田 克巳 |

|

解析クラウドサービス、騒音音響スパコン解析、風・熱流体スパコン解析など、スパコンならではの高い演算性能を活用した大規模な解析・シミュレーション・CGレンダリングなどの新しいソリューションについて紹介する。 |

|

「Engneer's Studio(R)、UC-win/FRAME(3D)の

最新機能と活用事例の紹介」

フォーラムエイト 解析支援チーム 甲斐 義隆 |

|

配水池などの池状構造物を例に、Engineer's Studio(R)の非線形平板要素を用いた立体解析と、UC-win/FRAME(3D)のファイバー要素を用いた平面解析の結果を比較検証する。最新機能も紹介。 |

|

「地盤製品シリーズ最新情報」

フォーラムエイト UC-1開発第1Group 中村 淳 |

|

地盤解析シリーズであるUWLC、GeoFEAS2Dの解析支援業務の傾向、斜面の安定計算の新NewMark法、LEM3D

Ver.2の主な改訂内容、土留め工の外的安定照査などの最新情報と今後の予定について紹介する。 |

|

|

Page Top  |

|

第5回 デザインコンファランス 「建築・BIM」 セッション |

|

|

ニュートンコンサルティング 株式会社 代表取締役社長

副島 一也 氏 Kazuya Soejima |

「BCP策定支援事業の最新情報と策定のポイント」

BCPで重要なのは、営業に直結する経営戦略として位置づけ、どこまで取り組むかである。東京都では中小企業のBCP策定支援事業を平成22年度から開始しているが、本講演では受託企業として、その取り組みやBCP策定企業の震災への対応などについて紹介する。 |

|

|

|

| 1991年 日本IBM入社。98年より英国NEWTONITで取締役、代表取締役を歴任。2006年にニュートン・コンサルティング(株)を日本で設立。IRCABCMテクニカルエキスパート、JIPDEC

BCMS技術専門部会オブザーバー他。 |

|

|

| 特別講演 9 |

10:30-11:00 英日 同時通訳 |

|

|

シンガポール国立大学

設計環境研究院 建築学科 准教授

エヴリン・アイ・リン・テオ 氏 |

|

「生産性の向上:BIM による電子積算数量計算書のスピーディーな作成」

建設業界における生産性向上を目的とした、電子積算数量計算書システム(e-quick

Bills of Quantities)の有効活用方法をテーマとした講演を行う。 |

|

|

|

| シンガポール国立大学 設計環境研究院建築学科准教授。同学科の対外関係ディレクターも務める。 |

|

|

| 特別講演 10 |

11:00-11:30 英日 同時通訳 |

|

|

英国ティーズサイド大学 教授

ナシュワン・ダウッド 氏 |

|

「都市計画におけるCO2 削減を目的としたセマンティックな情報技術」

エネルギー、環境、建築情報、経済等のデータを統合するセマンティックな情報をプラットフォームとした、都市計画におけるCO2削減へのアプローチを紹介。 |

|

|

|

| ティーズサイド大学教授兼構造研究イノベーションセンター センター長。 |

|

|

「自治体ソリューション・BCP支援ツール」

フォーラムエイト スパコンクラウド開発チーム 宮本 卓也 |

|

プロジェクトリスクの想定、災害時の社員の帰宅支援、BCP(Business Continuity

Plan)発動後の予定行動の表示などの機能を備え、BCPの作成をサポートする自治体ソリューション「BCP支援ツール」について紹介する。 |

|

「フォーラムエイト BIM&VRソリューションの紹介」

フォーラムエイト VRサポートGroup 今泉 潤 |

|

Virtual Design World Cupの優秀作品や課題制作に利用されたで使用された各種ソフトウェア、Build

Live Kobe2011においてVR-Cloud(R)で提供された神戸データなどの事例と併せて、フォーラムエイトのBIM&VRソリューションを紹介する。 |

|

| プレゼンテーション 6 |

11:45-12:00 英日 同時通訳 |

「建物の熱、浸水の赤外線センサと

サーモグラフィーによる可視化」

フォーラムエイト ロボット開発チーム ニニス・ハフィド |

|

深度カメラとサーモグラフィーのデータを統合して利用することで3Dマッピング機能を拡張し、建物内における熱と浸水の探知を可能とするシステムの開発について紹介する。 |

|

|

Page Top  |

|

第5回 デザインコンファランス 「水工」 セッション |

|

|

芝浦工業大学

工学部土木工学科 都市環境工学研究室 教授

守田 優 氏 Masaru Morita |

|

「都市雨水排水における洪水リスクの定量化 - xpswmmの適用例」

都市雨水排水における流出解析や浸水氾濫モデルの歴史を振り返り、xpswmmの位置づけを明確にする。さらに浸水氾濫モデルと浸水被害算定モデルを結合した洪水リスク定量化の手法を説明し、洪水リスクマネジメントの枠組みを提示する。洪水リスク定量化の適用例として、雨水排水計画や気候変動によるリスクアセスメントの計算例を示し、リスク評価指標としてリスク・インパクト・ファクターを導入する。 |

|

|

|

| 芝浦工業大学工学部土木工学科教授。専門分野は、都市水文学と地下水水文学。最近、洪水リスクマネジメントの研究に力を入れている。 |

|

|

|

|

東京大学大学院 工学系研究科 教授

古米 弘明 氏 Hiroaki Furumai |

|

「都市域の雨天時汚濁流出解析におけるモデリングの視点」

都市域での降雨に伴う汚濁流出負荷量、水環境再生の面からも制御や管理が必要である。特に、微量有害物質の流れや合流式下水道越流水現象の定量的な評価には、地表面特性や下水道施設を考慮した調査研究が求められる。本講演では、分布型都市雨水流出モデルを活用した汚濁挙動や負荷量の評価・予測の際の留意点を整理しつつ、汚濁流出解析の事例を紹介する。 |

|

|

|

| 東京大学大学院工学系研究科 附属水環境制御研究センター 教授。都市環境工学、研究領域は都市雨水管理、水環境保全。平成22年度日本水環境学会

学術賞多数受賞。 |

|

|

|

|

日本水工設計 株式会社 広島支社

下水道課 総括主査

小林 岳文 氏 Takefumi Kobayashi |

|

「A市における地表面氾濫解析を用いた浸水対策事例」

浸水常襲地域であるA市B地区における、雨水整備計画の策定による浸水被害の解消と、現況の浸水想定区域図の作成による浸水リスクの可視化を目的とした業務事例の紹介。xpswmmを用いて当該地域の水路及び地表面を1D/2Dモデルで再現し、現況の問題点の把握や、段階的な雨水整備の実施による対策効果の確認に活用している。 |

|

|

|

| 日本水工設計株式会社 広島支社 下水道課 総括主査。下水道計画の策定等に携わる。日本大学生産工学部土木工学科卒業。 |

|

|

|

|

進行:NPO 法人 水環境創生クラブ

石川 高輝 氏 Kouki Ishikawa |

|

「災害解析に向けた活用方法と今後の展開について」

今年は例年になく自然災害が発生している。3月11日には東日本大震災があり、大津波による甚大な災害、7月、8月にかけて発生した記録的大雨による浸水被害、また、8月下旬には米国東岸一帯を襲ったハリケーンによる洪水被害等々である。この様な、自然災害への対応は出来ないものだろうか?との問いに、講演では、リスクに関する評価、災害解析方法の現状等を紹介、学識経験者、swmmユーザと議論を重ねたい。 |

|

|

|

| 1975年ミシガン大学修士課程修了、日本水工設計株式会社 取締役大阪支社長、水環境創生クラブ理事、京都大学経営管理大学院特命教授。 |

|

|

「xpswmmを使った災害解析の最先端モデリング」

XP Solutions 社 開発責任者 アシィス・デイ 氏 |

|

洪水や津波等の災害に対する精緻な解析には、適切なモデリングでのアプローチが不可欠です。ここでは、特に都市域におけるモデル因子や設定における更なる理解について最先端モデルを使って、モデリングにおける難点やその克服方法を解説します。 |

|

「xpswmmを用いた津波解析と可視化」

フォーラムエイト UC-1 開発第1Group 羽田 誠 |

|

防波堤を流れに対する阻害として固定した従来の津波解析に、途中で決壊するシナリオを組み込むことで、釜石港における被災状況を数値シミュレーションで再現し、減災に向けての可視化の可能性を提示する。 |

|

|

Page Top  |

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|