| Support Topics | ||

| サポートトピックス・CAD/UC-1シリーズ | ||

|

||

|

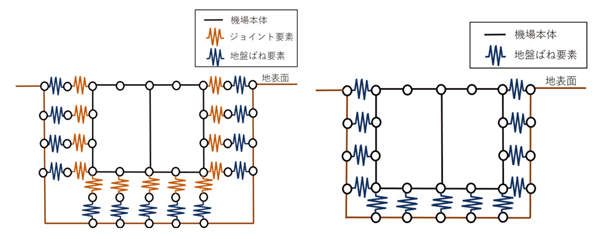

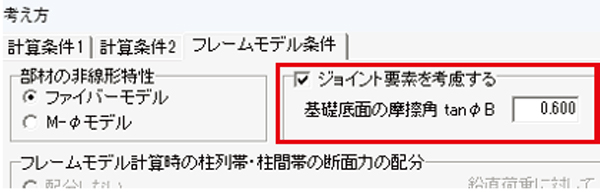

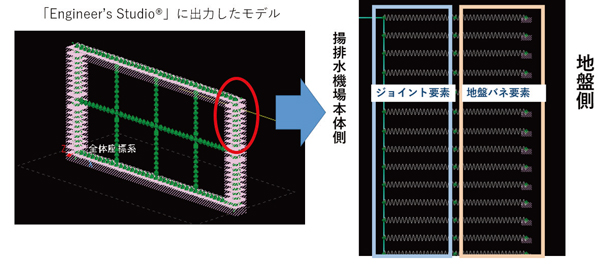

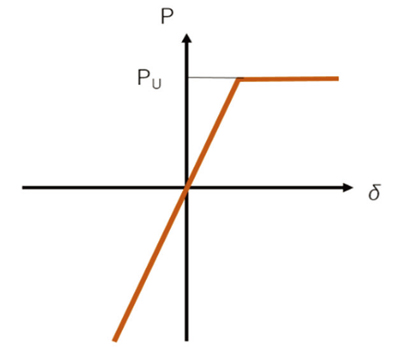

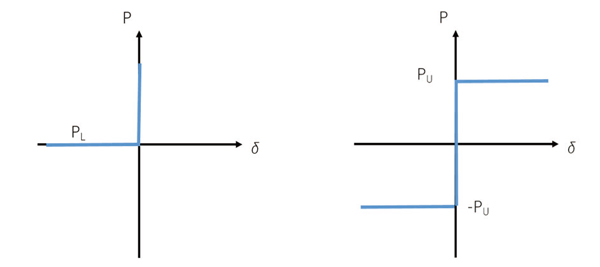

『河川構造物の耐震性能照査指針・解説-Ⅴ.揚排水機場編-令和6年3月』では、応答変位法のモデル化において、構造物と周辺地盤の間のすべりや剥離の影響等を適切に考慮するように、機場本体と地盤との間をジョイント要素と地盤ばね要素で直列に接続する方法を示しています(図1)。 今回は本製品のジョイント要素を考慮した応答変位法についてご紹介します。 ジョイント要素を考慮した応答変位法 本製品では、[考え方]-[フレームモデル条件]画面の「ジョイント要素を考慮する」にチェックがある場合にジョイント要素を用いたモデルとなります。解析部は弊社製品「Engineer's Studio®」の計算部を使用しており、ジョイント要素はばね要素に置き換えて計算します(図4)。なおチェックが無い場合は、従来モデルで解析を行います。 一般に、基礎形式は柔支持基礎とすることが望ましいとされています。これは、樋門が堤防盛土による地盤の沈下などの地盤変位の影響を避けられないことによるものです。樋門函体が地盤の沈下に追随しない剛支持基礎では、図1のような函体周辺の空洞化や堤防のクラック発生などを招き、堤防機能を損なってしまう可能性があります。このため、樋門の構造形式としては、地盤あるいは基礎の沈下・変位に追随し、周辺堤防に悪影響を与えることが少ない柔構造樋門(柔支持基礎)とすることが原則とされています。 考慮して設定を行います。頂版・底版部材ではばね要素の鉛直方向の反力特性に、側壁部材では水平方向の反力特性に上限値PUを設け、ばね特性はバイリニア型とします(図5)。 ジョイント要素 頂版・底版部材の鉛直方向及び側壁部材の水平方向では、周辺地盤の剥離を表すものとして反力度の下限値PL=0(kN/m2)を設定します(図6)。せん断方向では、周辺地盤のすべりを表すものとして正負両方向に制限値を設けます(図7)。また、地盤ばねと同様にバイリニア型とします。 (1)頂版の接触面のせん断反力度の上限値PU(kN/m2) (2)側壁の接触面のせん断反力度の上限値PU(kN/m2) (3)底版の接触面のせん断反力度の上限値PU(kN/m2) |

(Up&Coming '24 秋の号掲載)