| Support Topics | ||

| サポートトピックス・FEM Engineer's Studio® | ||

|

||

|

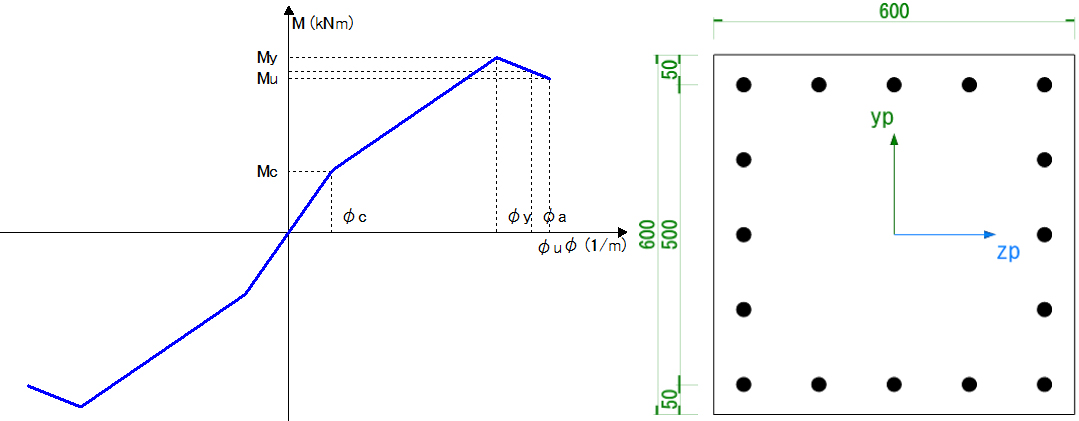

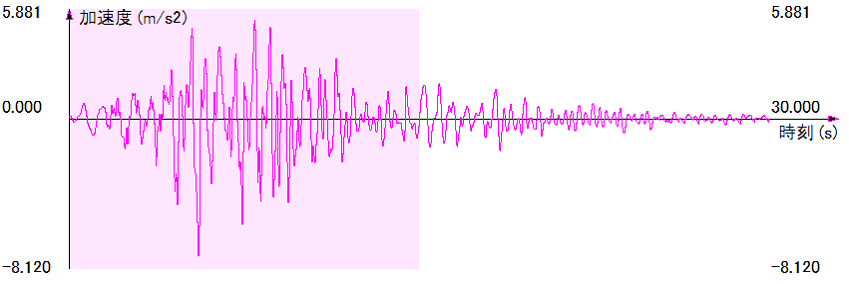

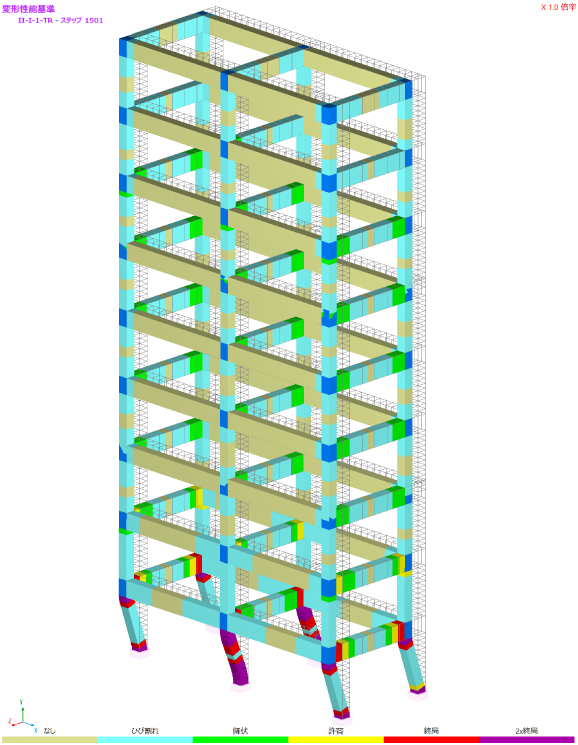

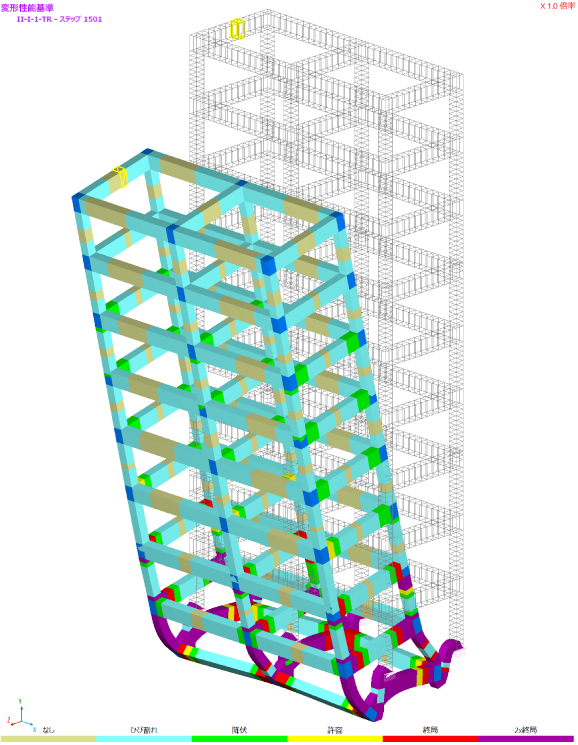

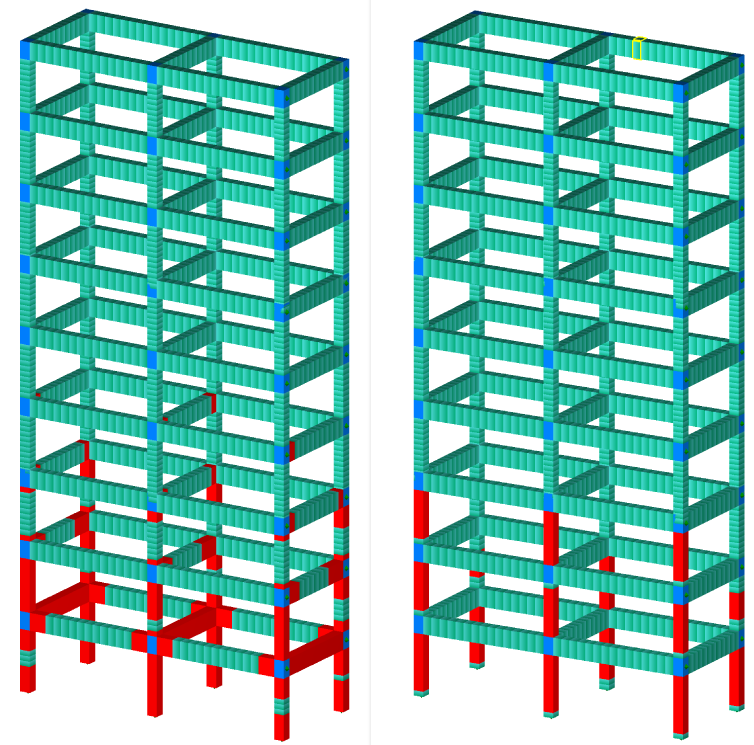

材料非線形と幾何学的非線形(大変位)を同時に考慮した解析(複合非線形解析)を9階建RC建築物に適用した事例です。 柱寸法は、一辺が600mmの正方形で鉄筋はD25が16本です(図1)。全ての柱と梁を軸力変動無視のM-φ要素とし、M-φ要素には降伏後に負の剛性を持つトリリニア型(図1)を含みます。地震波形はH24道路橋示方書V耐震設計編p.113の「II-I-1」(レベル2地震動)の0sから15sまでの範囲を用い、積分時間間隔0.01sで計算します(図2)。 柱の断面寸法は1960年代の中層ビルに用いられる大きさに対し、入力する地震波形は1995年兵庫県南部地震なので、現実には耐力不足により倒壊すると予想します。 材料非線形解析の結果 比較のために、材料非線形のみの解析結果(幾何学的特性は微小変位)を図3に示します(変位倍率1.0倍)。柱にはコンクリートの終局ひずみの2倍を超える損傷が発生しているので現実には倒壊している可能性があります。 複合非線形解析の結果 複合非線形の解析結果を図4に示します。変位倍率1.0倍ですが、1階部分がつぶれて建物全体が傾いています。現実には倒壊していると考えられます。 H14道路橋示方書V耐震設計編の曲率照査とせん断耐力照査を図5に示します(赤はNG)。コンクリートの終局ひずみの2倍を超える損傷が多数発生しているので、応答曲率が許容曲率を満足しない部材が多いことは当然です。一方、応答せん断耐力を超えた部材が多いことも重要です。骨組み解析は曲げ変形のみを考慮するので、せん断耐力を超えた部材のせん断剛性低下を考慮できません。 したがって、数値解析としては、せん断剛性が低下しないまま曲げ変形が進む結果になっていることに注意が必要です。つまり、脆性的なせん断破壊によって建物が倒壊している可能性を考えておく必要があります。 |

(Up&Coming '25 春の号掲載)