ユーザ製品活用レポート

株式会社青葉コンサルタント

取締役 田中 一嘉

使用製品 BOXカルバートの設計・3D配筋

地中構造物が大規模化するにあたり、レベル2地震に対する耐震性を確保することが必須となってきている。従来の常時に加え、レベル1地震時、レベル2地震時については地震時の地盤変位、地盤慣性力を求め、応答変位法や応答震度法により躯体の断面力を求めて耐震照査することが求められている。UC-1シリーズ製品「BOXカルバートの設計・3D配筋」を用いてそれら一連の常時・地震時の検討および配筋図の作成を行った事例を紹介する。

「BOXカルバートの設計・3D配筋を用いた地中構造物の常時・地震時の一連検討」

株式会社青葉コンサルタント 取締役

田中 一嘉(たなか かずよし)

2016年4月 入社

土木構造物(鉄道、トンネル、シールド、上下水道、一般構造物、仮設計画等)の比較検討や構造計算等の設計業務に携わっております。

はじめに

従来、ボックスカルバートのような地中構造物では常時や活荷重時などに対する設計計算で十分でした。しかし、内空断面が大きくなるのとともに、大規模地震に対する備えとして地震時の地盤変位の影響が無視できず、また、被災事例もあったことから応答変位法や応答震度法を導入して、レベル2地震時の耐震照査を行うようになってきています。

応答変位法とは、地震時に基盤から地表面に地震波が伝播する過程で、地盤が変形し地中内のせん断力が増幅されるなどの地震応答があります。地中構造物は地表面に露出している橋梁や建物のように加速度を受けるのではなく、直接地盤の変形の影響を受け、いわば構造物と地盤が一体となるような挙動をします。このような地中構造物特有の挙動を、地震時の地盤変位を求め、求めた変位を地盤バネを介して構造物モデルに外力として与えて設計計算する手法です。

設計概要

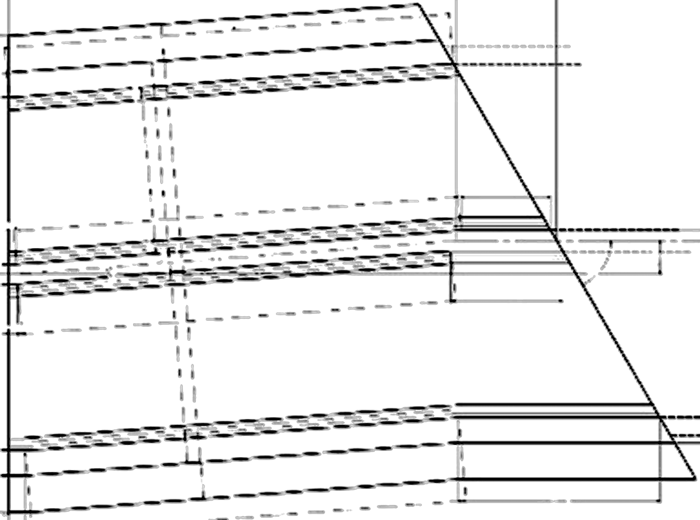

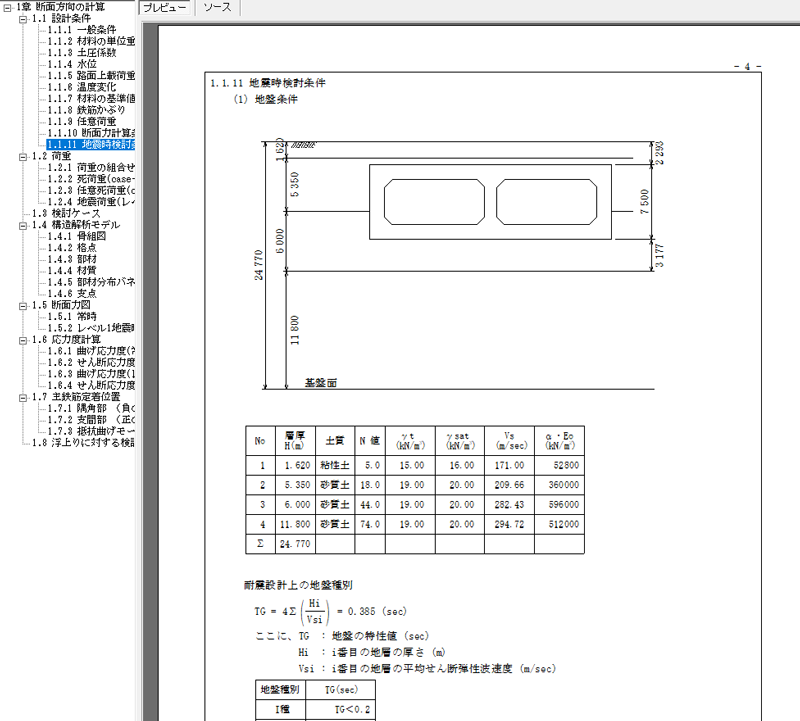

設計の対象は図1のような地中の放水路を対象とし、カルバート工指針に基づいた場合、従来型カルバートの適用範囲を外れる、2連の内空幅6.5m以上の大型の地中構造物となります。常時ついては河川砂防技術基準、土木構造物設計マニュアル、柔構造樋門設計の手引きに準拠して許容応力度法を適用しました。レベル1およびレベル2地震時については、河川構造物耐震性能照査指針(案)に準拠して耐震性能を定め、設計手法としてはトンネル標準示方書に準拠しました。その上で、レベル1については許容応力度法、レベル2については限界状態設計法で耐震照査をおこないました。

初期入力画面の利用

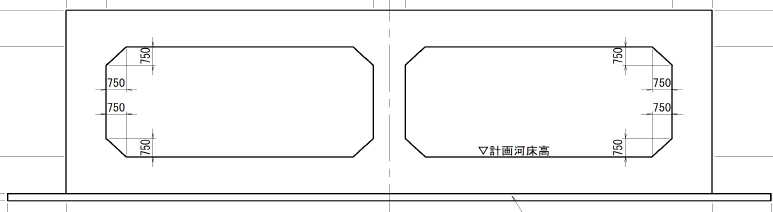

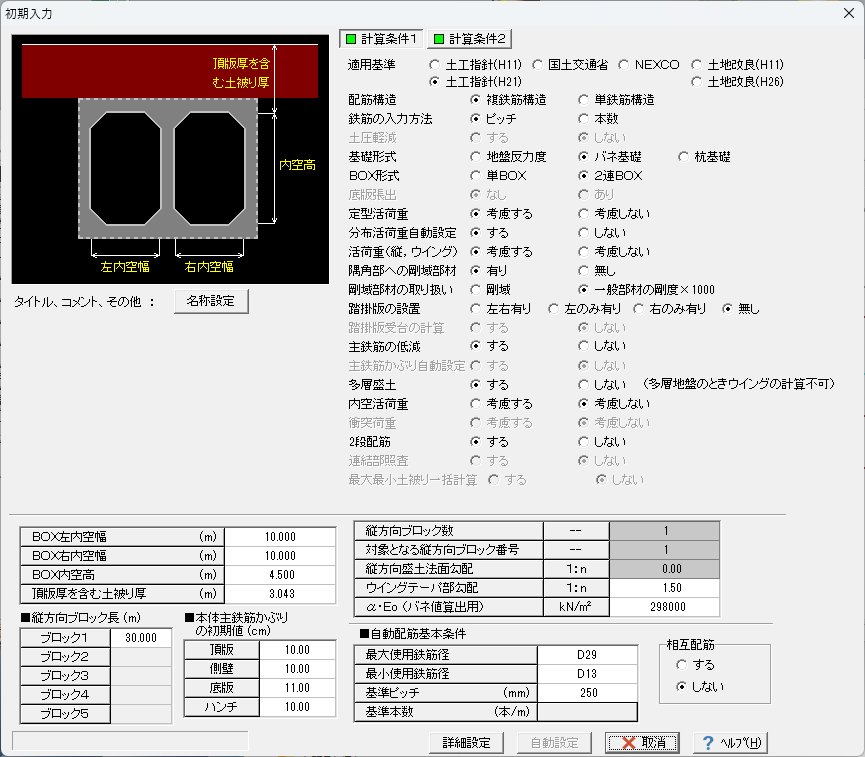

初期入力画面では、適用基準の選択、BOXの形式、荷重、形状寸法等を一括で入力できるとともに、形式によっては配筋を自動で決定します(図2、図3)。

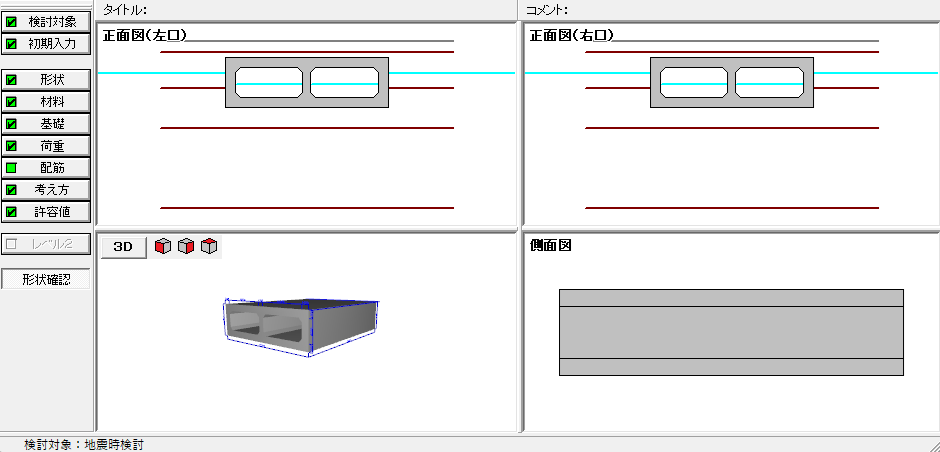

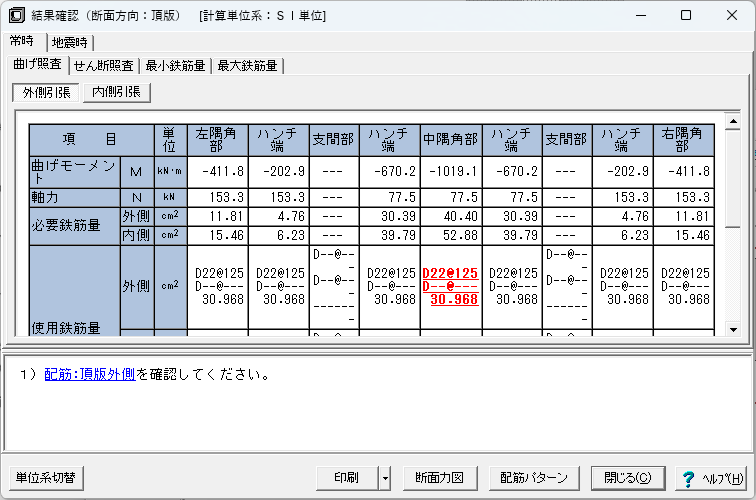

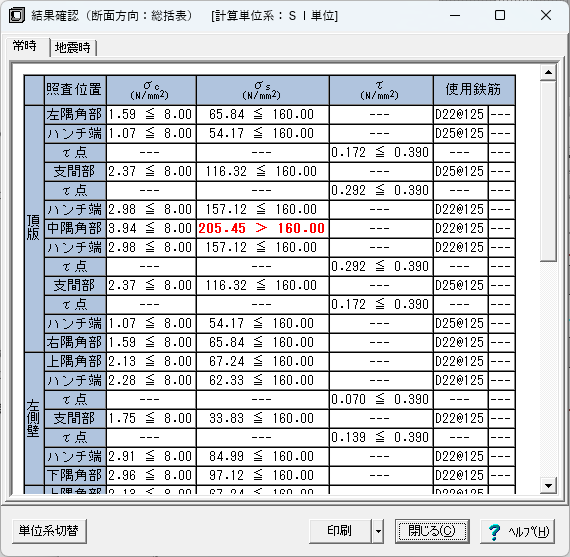

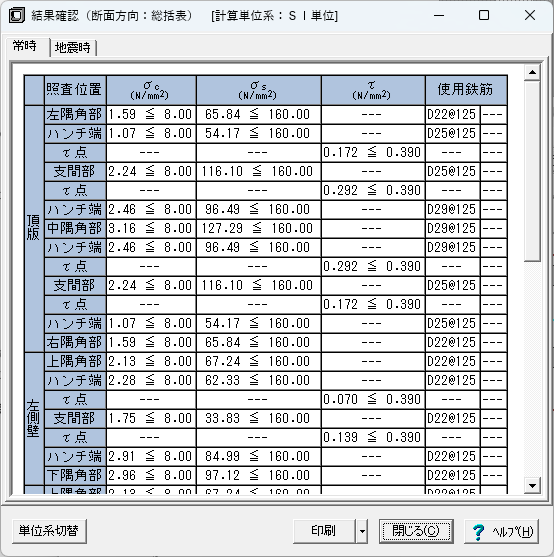

常時・L1地震時検討

計算を実行すると、骨組みモデルの自動生成、断面力の算出、断面照査までの、一連の設計計算を瞬時にこなし、照査結果を確認できます。照査を満足しない箇所は赤色で表示され、結果確認ではコメントも表示されるため、トライアルも容易で、部材厚や配筋量を最適に選定することができ、作業効率が高まります(図4、図5)。

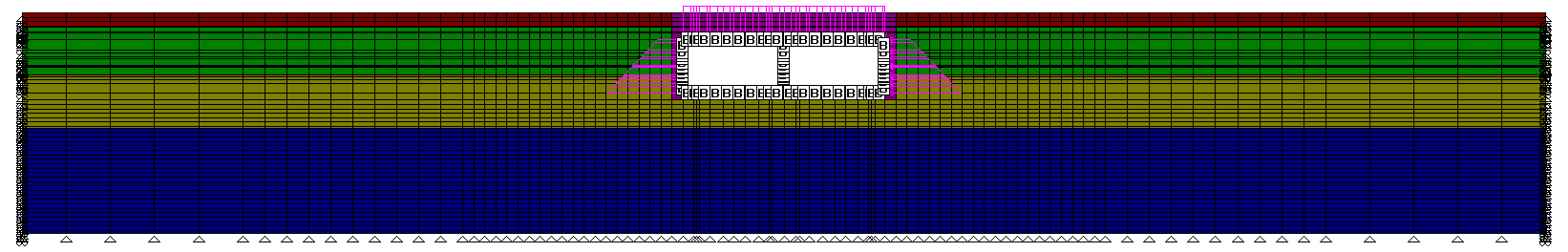

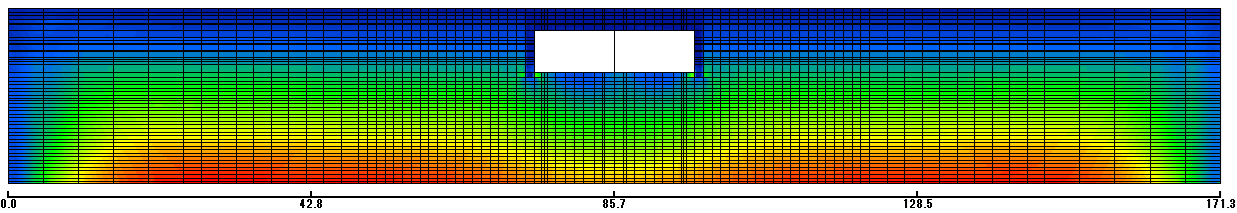

FEMモデルを用いたレベル2地震時の耐震照査

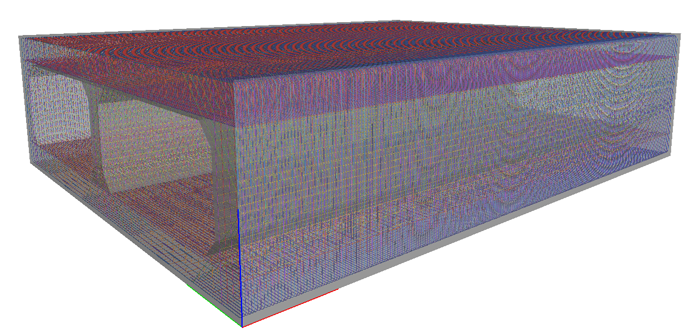

地盤の地震応答解析を行った上で、地盤の変位や応答加速度をFEMモデルに反映させることで、レベル2地震時の耐震照査を応答変位法のみならず応答震度法を用いて検討することも可能です。応答震度法は、地震時の深さ方向に発生する応答加速度をFEMモデルに水平加速度(あるいは水平震度)として入力して、地盤と構造物を一体に解析する手法です。これらの検討はBOXカルバートの設計・3D配筋で行えます。また、FEMモデルのデータは、地盤解析FEMソフト用に互換性があるので、より複雑な形状や条件に対しても応用することが可能です(図6)。

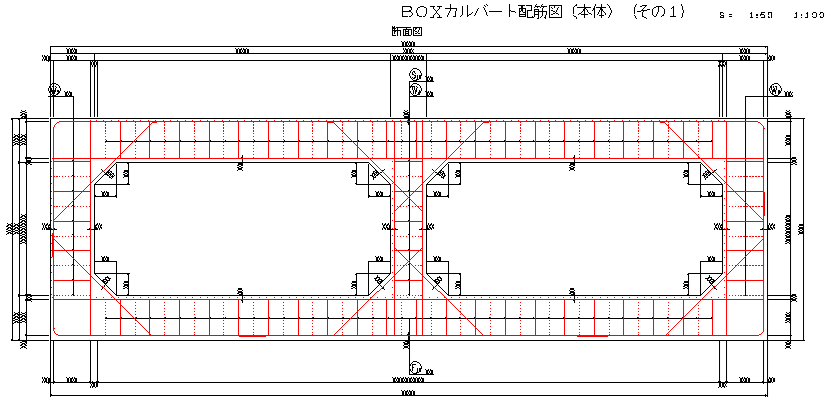

計算書出力・3D配筋機能

全ての照査を満足した後、計算書出力によって計算内容が確認でき、報告書が作成されます(図7)。最終的には、図面作成を行い、数量計算まで行えます(図8)。

おわりに

地中構造物が常時を主体にした設計計算から、大規模地震に対して地盤の地震応答結果を加味した応答変位法、応答震度法を取り込むようになりました。耐震性能照査としての検討も、許容応力度法のみならず、限界状態設計法、耐力照査、層間変形角による照査など照査方法も多岐にわたるようになっています。こうした設計計算に対応して、一連の検討を瞬時にこなせるソフトは、効率化を大いに促すものであり、技術者がより本質的な技術的課題に取り組む時間的、労力的な余裕を与えてくれるものと考えています。

(Up&Coming '25 盛夏号掲載)

|

||||||||

Up&Coming |

LOADING