ユーザ製品活用レポート

設計部 設計1課

主任 植木 信充

使用製品 橋台の設計・3D配筋、深礎フレームの設計・3D配筋

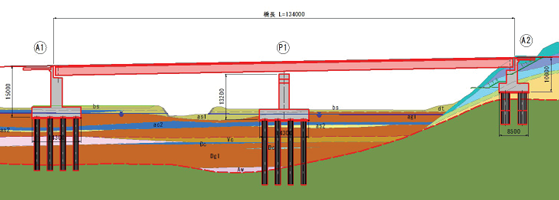

逆T式橋台と深礎基礎の設計においては、複雑な地盤条件や免震構造への対応が求められる。UC-1シリーズ製品「橋台の設計・3D配筋」「深礎フレームの設計・3D配筋」を活用し、地層の詳細なモデル化、骨組みモデルの自動生成、L2地震時の安定性検証を効率的に行った事例を紹介する。

「逆T式橋台と深礎基礎の設計」

株式会社ファームエンジニアリング 設計部 設計1課 主任

植木 信充(うえき・のぶみつ)

2019年度入社の20代若手エンジニア。

橋梁下部工の設計に従事して現在6年目。橋脚や橋台の設計、基礎の設計など一般的なRC下部工設計を経験し、直近では汎用ソフトの非線形静的解析によりポータルラーメン橋の設計に携わっている。

はじめに

道路橋示方書は、改訂のたびに照査項目が増加し、計算式も複雑化しています。

特に、斜面上に配置される橋台深礎基礎においては、下部構造設計の中でも最も高い難易度を伴います。本稿では、UC-1シリーズ製品「橋台の設計・3D配筋」および「深礎フレームの設計・3D配筋」を活用し、合理的かつ高精度な計算事例をご紹介します。

設計概要

・上部工: 鋼2径間連続免震桁橋

・支 承: 橋軸方向及び橋軸直角方向に免震支承構造

・橋 台: 逆T式橋台

・基 礎: 組杭深礎基礎(杭径2.5m)

・地 盤: 橋軸方向、橋軸直角方向ともに10度以上の傾斜を有す

: Ⅱ種地盤

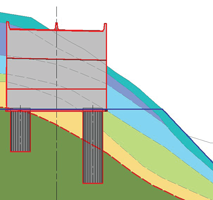

複雑な地盤にも対応可能

入力制限が多い場合、モデル化には工夫が必要であり、工学的判断に多くの時間を割く必要があります。このソフトは地層を最大10層、折れ点を最大20点まで設定可能となっています。折れ点座標を入力することで地層通りのモデル化が実現でき、入力作業自体は手間がかかりますが、結果として迅速かつ精度の高いモデル化を完成させることができました(図2、3)。

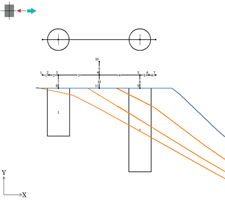

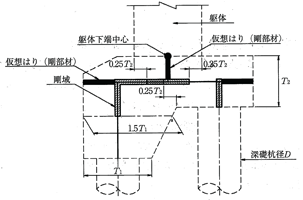

骨組みモデルは自動生成

組杭深礎基礎における底版骨組み部材の剛性は、剛部材や有限部材を、杭配置や躯体形状に応じて細かく設定する必要があります。骨組みモデルを自動生成してくれるため、部材厚や杭配置、杭長のトライアンドエラーによる最適化作業は、スピーディーに終えることが出来ました(図4、5)。

時間を要した橋軸直角方向の底版部材計算

一般的に橋台は土圧荷重が支配的となる、橋軸方向のみの設計となります。しかし、「斜面上の深礎基礎設計施工便覧」によると、橋台壁の剛性が小さい場合、橋軸直角方向にフーチングが曲げ変形を起こす可能性があることが記述されています。このような場合、橋軸直角方向にも基礎の安定計算および底版の部材計算が必要となります。

さらに、本件では免震橋梁であるため、L2地震時に部材および基礎の降伏を許容しない条件が加わりました。この設計では、橋軸直角方向のL2地震時に底版を降伏させないことが特に難題となりました。

普段は橋台の橋軸直角方向の設計は省略するため、このような大きな曲げモーメントが底版に発生しているとは考えもしていません。設計過程では何度もトライアンドエラーを繰り返しながら下記の関係性を確認しました。

形状と断面力の関係性検証

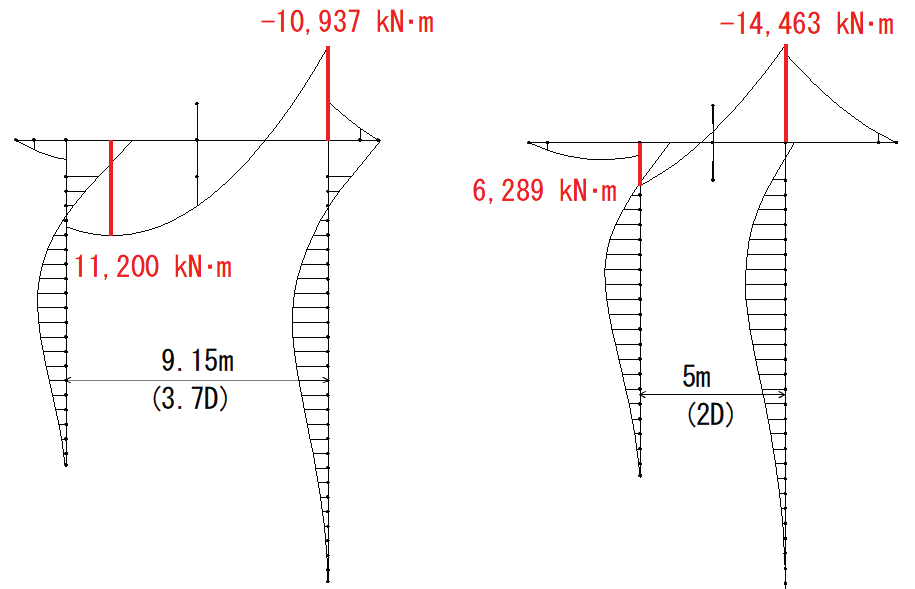

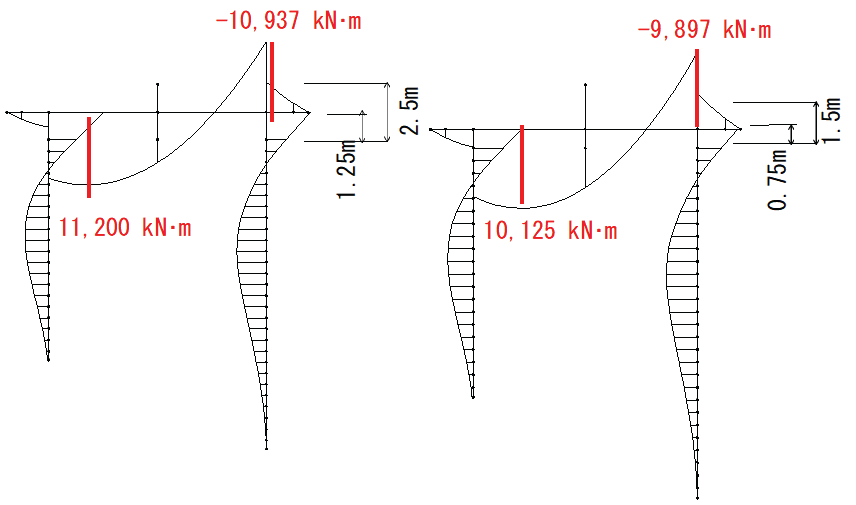

杭間隔と発生モーメントの関係

杭間隔の長短を比較した結果、橋軸直角方向に最長間隔とした場合において、上面・下面の曲げモーメントバランスが良いことがわかりました(図6)。

底版厚と発生モーメントの関係

底版厚による影響は小さいことがわかりました(図7)。

設計結果

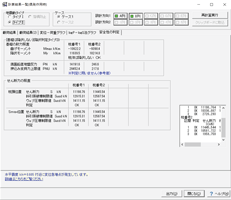

計算結果はこのように一覧表となって画面に表示されます(図8)。

許容値を超過した箇所は赤色で表示され、諸元変更ポイントは容易にわかります。

今回はトライアンドエラーが多かったため、何度もこの画面を確認しました。

おわりに

少子高齢化が進む現代において、いかに合理的に理論を理解するかが重要な鍵となっています。

FORUM8のUC-1シリーズ製品は、ヘルプ機能の充実度、「考え方」の細かい設定(図9)、計算結果出力の解説、そして豊富な数値や数式情報という点で大きな強みを持っています。たとえ理論の理解が浅くても、ヘルプを活用し入力・出力を行うだけで、結果から多くのことを学ぶことが可能です。また作業時間も長く掛かりません。

私自身、入社2年目に深礎基礎設計に挑戦し、その後2つの業務を経験する中で、設計ができるという自信を得ることができました。(現在キャリア6年目)

若手技術者の皆さま、たとえ難しいと感じてもUC-1シリーズが助けてくれるので、未経験の設計へどんどんチャレンジしてください。

私も引き続き、様々な設計に挑戦していきたいと思っています。

(Up&Coming '25 春の号掲載)

|

||||||||

Up&Coming |

LOADING