| |

| アイデアを自由に形にできるShade3Dを大学でのデザイン教育にも活用 |

建築デザインのアイデアを組み立てる

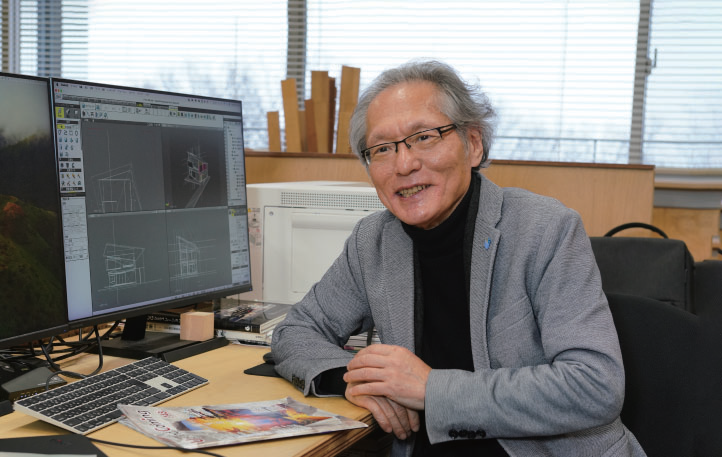

明星大学建築学部で客員教授を務める武田有左氏は、自身の実務経験を活かして建築設計や造形デザインの講座で教鞭を取り、設計の考え方やプロセス、図面作成、プレゼン方法などの指導を学生に行っています。武田氏が担当する「建築CAD演習」は2年次からスタートし、1学年約150人の建築学部生のうち9割以上の学生が履修。また、大学における建築教育の中で、デジタルツールの利用を中心に新しい授業を立ち上げるという立ち位置から、3年次以降の「BIM演習」も受け持ち、BIMについての座学とソフトウェア実習を実施しています。

こういった建築設計の講義におけるShade3Dの活用について、武田氏は次のように述べます。

「デザインのアイデアを練る時に、私は〈3Dスケッチ〉という言い方をしているのですけれど、Shade3Dは直感的なインターフェースが使いやすく、このような3次元ツールを使ったアイデアの組み立てに向いています。画面上でモデリングし、スムーズにレンダリングが行える。設計へのフィードバックも含め、思考を行ったり来たりさせるという意味で、学生のデザイン教育においても非常に使い勝手の良いツールだと思っています」。

デジタル建築設計の推進とShade3D導入

武田氏は、三菱地所の設計部で設計業務を務めていた際に、CAD開発部門に配属された経験があり、1980年代から業界に先駆けて建築設計のCAD化推進に携わってきた経緯があります。

「2次元で図面を描いて3次元に立ち上げるというソフトが日本国内のメーカーからもいくつか出始めていた中で、ちょうどShade3Dがリリースされたタイミングで導入しました。かなりリアルなテクスチャマッピングができて、建築の形状だけでなく素材や色、光を直感的に扱い、マウス操作でシミュレーションができるというのは、非常に画期的でした」。

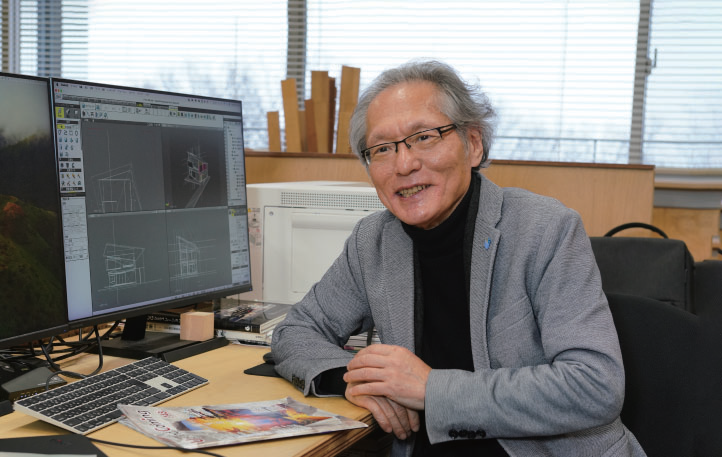

業務でShade3Dを活用する中で、同氏は前述の「3Dスケッチ」という表現手法を新たに提案し、建築設計に携わる人や学生たちを対象とした解説記事を『日経CG』で連載。これがまとめられた『設計者のための建築3Dスケッチ -Shadeによる建築CG入門-』(日経BP/2000年)や、『建築CGシミュレーション術: Shadeを使った3D-CGのシミュレーション&プレゼンテーション』(共著/商店建築社/1999年)などの書籍出版を通して、Shade3Dの魅力を広めてきました。

|

|

| 武田氏によるShade3D関連著作 |

「アイデアをぼんやりと考えながらでもどんどん形にし、色をつけ、テクスチャをつけていく。そういった操作を自在にできることがShade3Dの良さ。大学の演習で扱っているBIMソフトは設計情報を整理するといった実務的な方に向いていますが、設計者は3次元を駆使して自由にアイデアを膨らませる必要があります」。

Shade3Dのさらなる活用展開

明星大学建築学部の卒業生は、設計事務所をはじめとして、施工やランドスケープ、インテリアなど、建築周辺の幅広い分野に進んでおり、最近では、リアルな建築の世界だけではなくバーチャルコンテンツの製作などにも関心を持つ学生がいると武田氏は述べます。今後は、UC-win/Roadのような3DVRソフトやメタバニアF8VPSのようなメタバースプラットフォームなど、Shade3Dによる建築デザインをデジタルツインで幅広く教育に展開していくことも視野に入れていくと言います。

|

|

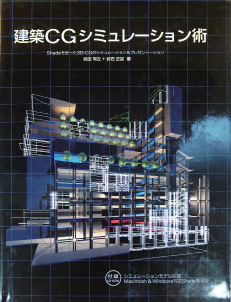

| 金沢ハコマチ |

|

|

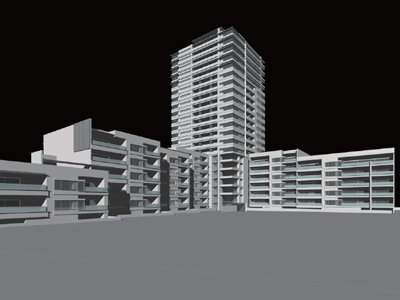

| S-プロジェクト |

|

(Up&Coming '25 春の号掲載) |

|