NPO法人 シビルまちづくりステーション http://www.itstation.jp/ ●FPB(フォーラムエイトポイントバンク)ポイントの寄付を受付中! |

|

||||||||

|

小櫃川(おびつがわ)は、千葉県房総丘陵の清澄山系に源を発し、渓谷を蛇行しながら流下し、久留里を経て沖積低地を流れ、木更津市北部で東京湾に注ぐ千葉県内最大の二級河川です。流路延長は88㎞で、千葉県内では利根川に次ぐ2番目の長さを誇ります。また、流域面積は273㎢です。 源流である清澄山は年間降雨量2,000㎜を有する水源地であり、様々な水利用の工夫や努力により流域内には広大な水田が広がり、水や緑の自然環境に恵まれた豊かな水文化が育まれてきました。 下流部は三角州を形成しており、河口付近には盤州干潟(ばんずひがた)が広がっています。その広さは約1,400haであり、日本最大級の干潟です。日本の重要湿地500指定地に含まれており、野鳥の集まる憩いの場でもあります。 |

||||||||

|

|||||

|

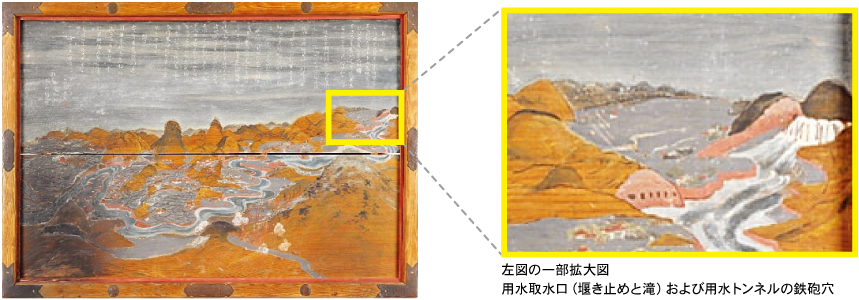

小櫃川周辺には「二五穴(にごあな)」と呼ばれるトンネル状の灌漑システムがあります。この「二五穴」という名称は、トンネルの大きさが幅二尺(約60㎝)、高さ五尺(約150㎝)であることからついたものです。 小櫃川上流域の山間部では、川が深い渓谷の下を流れており、ポンプのない時代には用水を取得することができませんでした。そのため、耕作地よりも標高の高い上流の河川水を取水し、山を貫通するトンネルを掘ったり、谷間に掛樋を架けたりして用水を引く方法を取ったのです。この方法によって耕作地への給水が実現し、米作りが可能になりました。 令和6年3月には、千葉県立現代産業科学館が選定する「伝えたい千葉の産業技術100選」に登録第81号「 房総の二五穴(にごあな)群」として登録されています。

|

|||||

|

||||||||

|

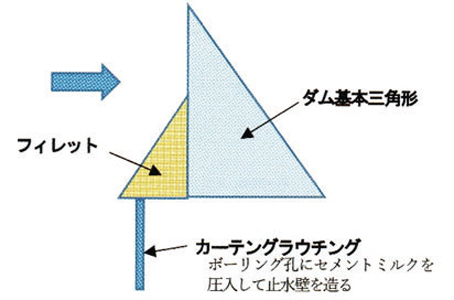

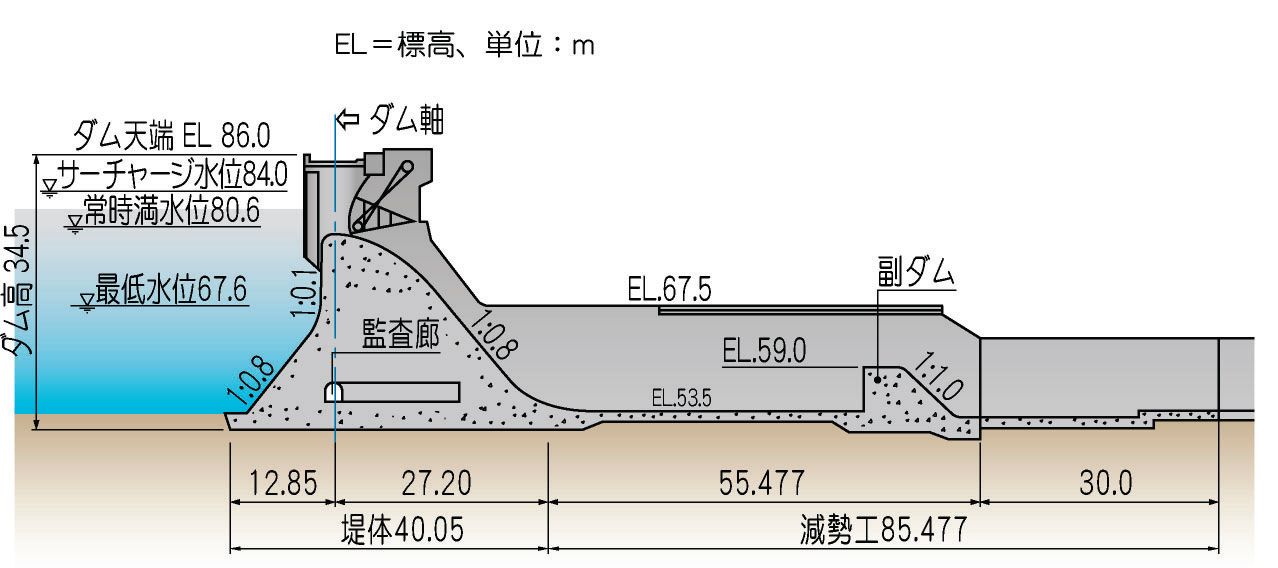

亀山ダムは、小櫃川の上流に位置する、堤高34.5メートルの重力式コンクリートダムです。千葉県内の多目的ダムとしては最初に建造され、昭和46年から昭和56年までの10年の歳月を費やして作られました。ダム湖の名称は亀山湖で、千葉県で最大の総貯水容量をもちます。 昭和40年頃まで、千葉県におけるコンクリートダムの建設は地質的な理由から困難と考えられていました。しかし、建設省土木研究所の指導のもとで行われた豊英ダム建設(昭和42~43年、最初のコンクリートダム)を通じて技術的課題が克服され、亀山ダム計画が実現しました。 亀山ダムの基礎地盤は、比較的新しい時代の砂岩と泥岩の互層で固結度の低い「軟岩」です。したがって、ダム本体の荷重を軽減するために、下流部勾配を緩くし、さらに前面にフィレットを付け底版幅を広くして安定を図りました(下図参照)。

|

||||||||

| <参考文献> ちば河川交流会「小櫃川を訪ねて 水文化編」令和3年3月 |

| (Up&Coming '25 春の号掲載) | ||||||||

|

||||||||

Up&Coming |

LOADING