|

ビタミンCとファシア

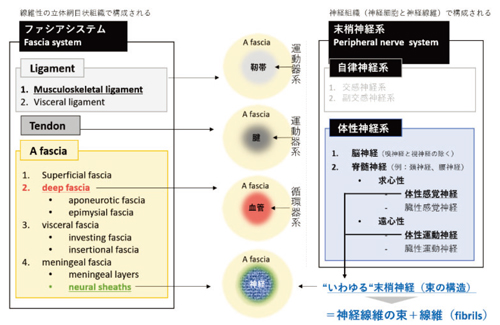

「ファシア」は全身の臓器を被い、接続し、情報電伝達を担う繊維性の立体網目状の組織のことです。図2に示すように、ファシアは皮膚と筋肉の間や、各臓器の連携、またミクロでは細胞ひとつひとつの間隙を埋める細胞外マトリックスなどを含んでいます。ファシアの成分は骨や皮膚の成分でもあるたんぱく質のコラーゲンです。このコラーゲン生成にはビタミンCが必要です。ファシア内には水分、多くの細胞成分が存在し、線維芽細胞や免疫細胞が組織の修復や炎症反応に関わっています。特にファシア内の水分は、組織の滑走性を高め、栄養素や老廃物の運搬を助ける重要な役割を果たしています。

体内での酸化ストレスが原因でファシアの酸化が起こります。酸化することでファシアが硬化し、柔軟性が低下していきます。ファシアが硬くなると、周囲の組織や神経に圧力がかかり、痛みが増すことにつながります。特に腰痛や肩こりの原因の一つとしてこのファシアの硬化が考えられています。また酸化ストレスは炎症とも関係し、さらに炎症が悪化し、ファシアの線維化につながります。酸化によるファシアの変化が神経に影響を与え、しびれやピリピリとした異常感覚が生じることがあります。これらの症状を軽減するためにもビタミンCの摂取が重要になってきます。

|

| 図2 日本整形内科学研究会のHpより引用 |

|