|

||||||||||

|

||||||||||

|

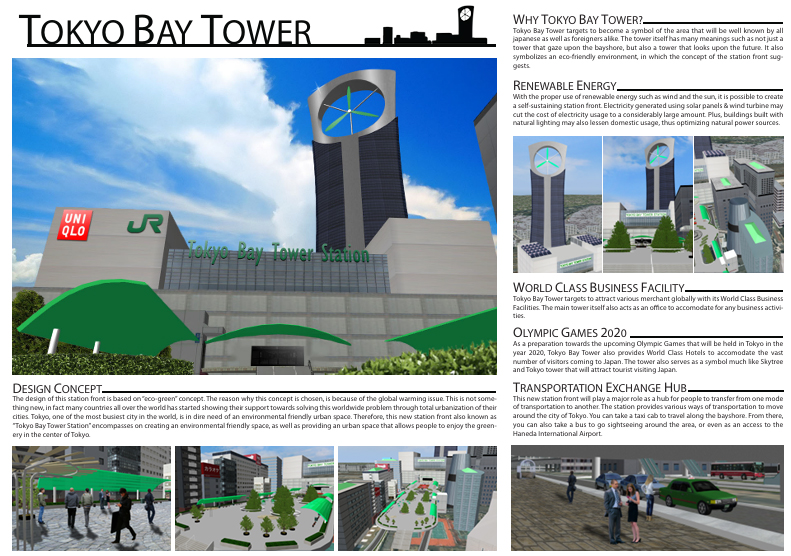

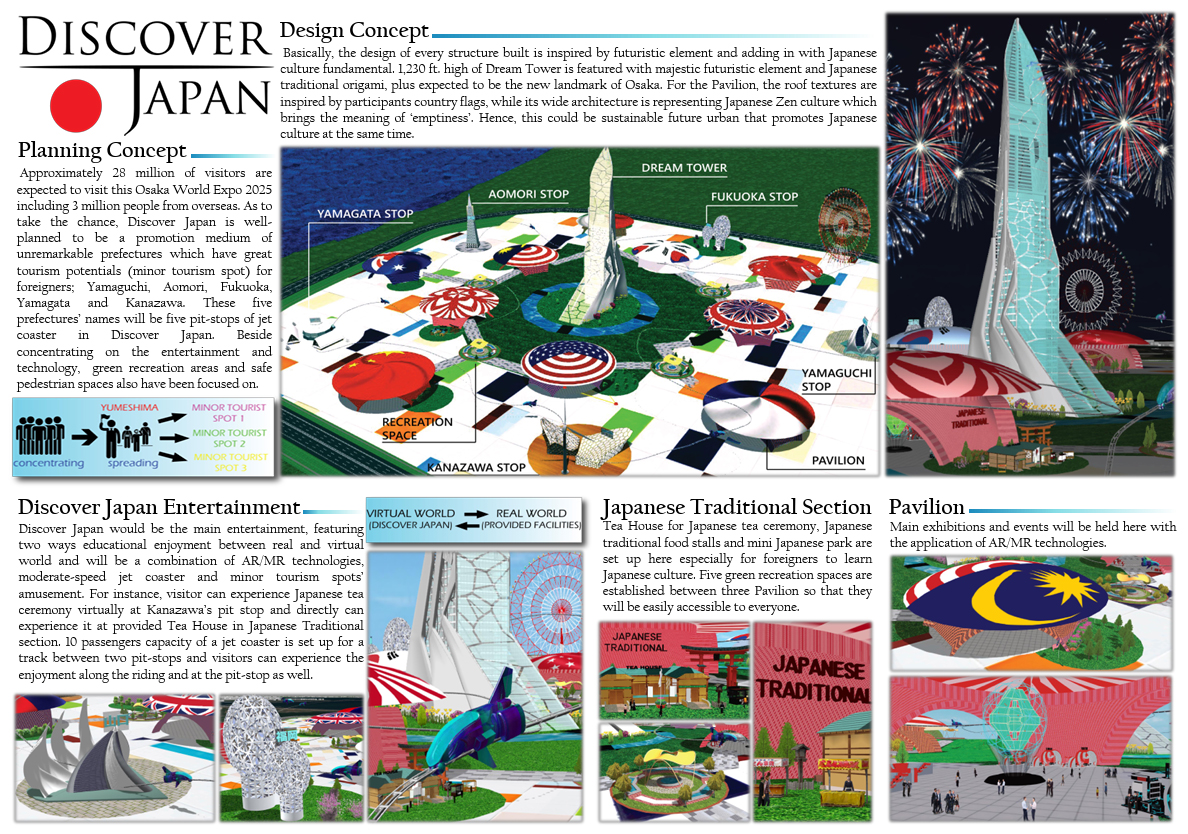

今回お訪ねした永見准教授が所属する工学部は機械システム工学、電子システム工学、情報工学およびデザイン学の4学科より構成。そのうち、アイディアを視覚化し共感してもらうための表現力の獲得に重きを置くデザイン学科は感性デザイン、生活デザイン、プロダクトイノベーション、メディアクリエイティブおよびソーシャルデザインの5コース、Webデザインおよびビジュアルコンピューティングのコラボ2コースを設置。同氏は社会的課題の計画やコンセプトなどを対象とするソーシャルデザインコースで主にインフラ整備に関わる分野を担当しています。 研究室の研究分野と独自のアプローチ 永見准教授がシビックデザイン研究室を開設(2004年)した当初は、交通インフラの整備に関わる様々な課題に対し、アイディアの視覚化に専ら3DCGを利用。冒頭で触れたように2009年、科研費助成事業に初めて採択されたのを機にUC-win/RoadベースのDSを導入。シミュレータによる視覚効果を考慮した交通安全対策の研究は以来、同研究室の特徴的なアプローチの一つとして位置づけられてきています。 また、研究室ではインフラ整備の一環として都市計画もカバー。そこで「都市計画の研究をやりたい」という学生には、その開催趣旨やテーマ設定がふさわしい上に、UC-win/Roadに関する自身らのノウハウもあったことから、VDWCを紹介。人数的な制約がある中で参加チームを編成し、期限内の作品制作が可能なケースでは積極的にエントリー。複数回、ノミネート賞の受賞に繋げています。

同研究室では主に学部4年生による卒業研究が取り組まれており、2024年度は9名が在席。それぞれDSや自転車シミュレータを利用した交通安全対策、あるいはそれらと異なる手法でまちづくりや地域活性化に関わる研究を実施。同准教授はそうした成果の一端として、DSや自転車シミュレータを用いた交通安全技術向上のための研究、そのほかウルシの木の活用プロジェクトや水辺の活用を通じた地域活性化の研究、などの例を挙げます。

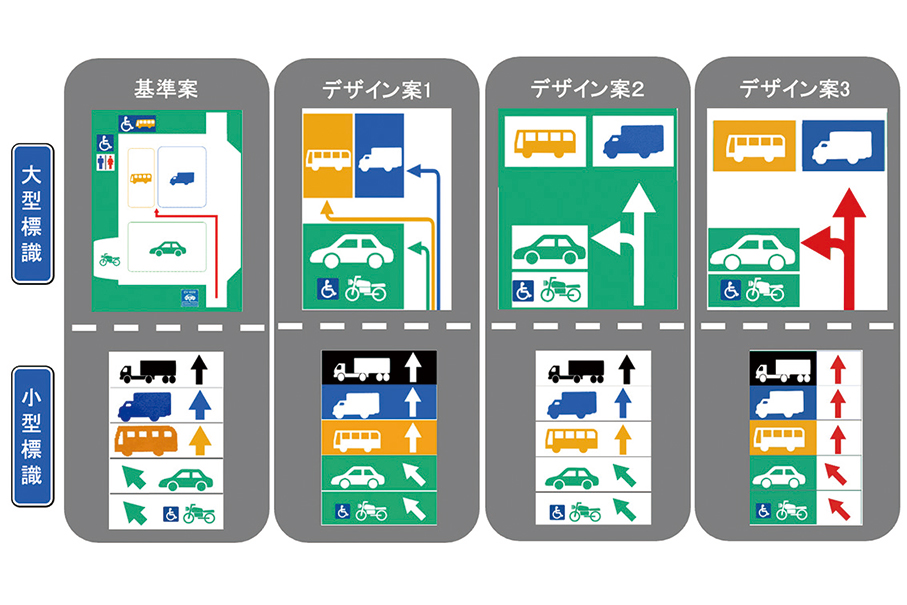

DS利用の研究例:高速道SA案内標識のデザインと配置の比較検討 2024年度に取り組まれた卒業研究のうちUC-win/Road DSをアイディアの視覚化で用いた例として、永見准教授は倉林宏河さん(当時、デザイン学科4年)による「サービスエリア(SA)入路部における分かりやすい駐車スペース案内標識のデザインと配置」を挙げます。 これは、高速道路SA入路部に大型車や普通車、バイクなど車種によって異なる駐車場所へ誘導するため大型・小型標識各1枚が設置されている現状に対し、標識のデザインや配置が異なる複数代替案とそれらの分かりやすさを比較検討したもの。株式会社ネクスコ東日本エンジニアリングとの共同研究で、実験に当たっては運転タスクを与え、短い時間でどの標識のデザインと配置が最も分かりやすいか判断するため、DSを利用。UC-win/Roadで当該SA空間や標識の比較案を作成し、交通流がある中で大型車に追随する状況を設定。高速道路での運転経験が少ない大学生20名を被験者に実験を実施。結果についてはデザイン案・配置案ともに統計的検定により有意な差が見られることを確認。その上で実験を通じ、デザインでは地と図の配色とコントラスト、配置ではドライバーが標識を認識してから判断するまでに必要な距離と時間に関係する考察が得られた、といいます。

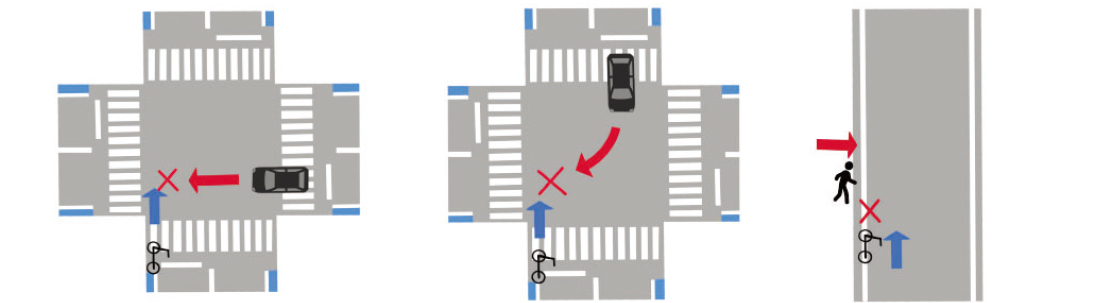

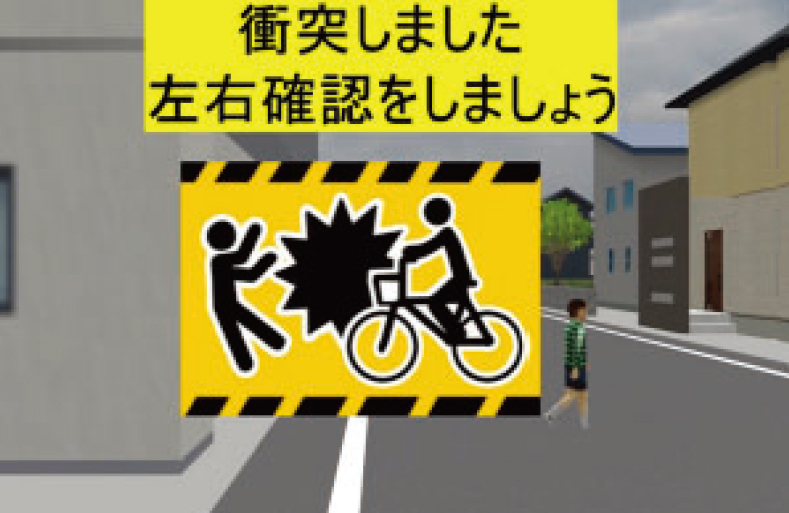

自転車シミュレータ利用の研究例:ハザード知覚の向上 「近年、交通事故全体に占める自転車事故の比率が増加。その対策として各自治体では自転車シミュレータを利用した交通安全教室などを行っています」。ただ、その多くはシミュレータの視覚的な臨場感が低い上、1回しか体験しないなどの弱点もあったことから、三澤翔さん(取材時、デザイン学科4年)は「VR自転車シミュレータを用いた走行体験によるハザード知覚の向上」を卒業研究として取り組んだ、と振り返ります。 研究では、自転車のペダルやハンドル操作を忠実に再現した自転車シミュレータとHMDを組み合わせるなど、臨場感を高度化。さらに、事前調査を反映し実際の自転車事故事例に基づくシーンを含むシミュレーション空間をUC-win/Roadで作成。併せて、シナリオのパターンを増やし被験者が毎回異なるコースを走行できるよう設定。大学生14名を被験者に3週間の間隔を空けて2回ずつ実験を行い、学習効果によるハザード知覚(道路上の危険予測)向上について検証。全体的に2回目の事故発生率が低下し、シミュレーションを繰り返すことによるハザード知覚の向上効果を確認。その中で、追い越し車両との事故に関しては1回目と2回目で有意な差が見られず、背後から来る車両の音もしっかり再現することでより現実の事故発生状況に近い実験環境を構築する課題も得られた(三澤さん)といいます。

UC-win/Roadシミュレータで広がる可能性、新年度の展開も視野 「アイディアを視覚化し、例えば、交通安全の対策案などを検証するのにとても優れたソフトだと思います」 永見准教授はまず、UC-win/Roadについて家や標識、道路標示、あるいは樹木といった添景を形成するための素材が予め用意されており、それらを並べていくだけで簡単に道路空間を作成できる、と操作性の良さを評価。また、あまり身近にないソフトなだけに同研究室では毎年4、5、6月と同氏が自ら学生に対し基本的な操作方法を集中的にレクチャー。その後はQ&Aがしっかりしていることもあり、それらを利用しながら学生は慣れてくるに従い、自身らでさほど難しくなさそうに使っている、との見方を示します。 卒業研究で実際にシミュレーションを作成した観点から三澤さんも、シナリオ作成では一つひとつ自らプログラミングするのと違い、その手軽かつとっつきやすさを実感。しかも、クルマや子供の急な飛び出し、事故発生シーンなどをリアリスティックに再現。被験者の反応からもその臨場感の高さが窺われ、実験そのものの精度や安全意識向上への効果が期待された、と述べます。 UC-win/Roadを使った研究を学会などで発表した際、他校の研究者らに「良いソフトなのでぜひ活用しては」と勧めると、「羨ましい。導入したいけれど費用の問題もあってなかなか難しい」といった声を聞くことが少なくない、と永見准教授は述懐。その意味では、冒頭で触れたフォーラムエイトのVDWCは所定の基準を満たして参加すれば、学生はUC-win/Roadを始め先進のソフトウェアやソリューション製品を無償で使用可能。その上で、BIM/CIMとVRを駆使して建築土木のデザインを日本のみならず世界中の学生と競えるメリットを説きます。 同研究室ではこれまで、危険の察知や回避など交通安全対策に関わる研究にシミュレータを用いるのが主流でした。これに対して永見准教授が現在注目するのは、自転車道を中心とするインフラ整備の研究への自転車シミュレータの適用。例えば、自転車で走行中の道路利用者が風や音とともに景色の移り変わりを楽しめるシークエンス景観にフォーカス。自動車とは違う自転車ならではのシークエンス景観の楽しみ方、シークエンス景観と人の感動との関係などに迫りたい考えといいます。 「今までは事故が起きないように気を付けるといった、マイナスの状況をゼロにするような発想の研究でした。新年度からは視点を変え、より良い自転車道を作るためにはどんな整備が必要か、といった課題に取り組んでいきたいと思っています」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 執筆:池野隆 (Up&Coming '25 春の号掲載) |

|

||||||

|

||||||