|

フォーラムエイトは、マサチューセッツ工科大学(MIT)の産学連携プログラムにより、2021年から毎年3月と9月に「MITスペシャルセミナー」を開催しています。9回目となる今回は、土木・環境工学科/建築学科のCaitlin Mueller氏をお招きし、「Advancing Digital Design and Construction for the Built Environment」をテーマにご講演いただきました。

エンジニアリングと設計の融合

Caitlin Mueller氏は、建築、構造工学、計算科学といった複数の分野を横断する研究を行っており、建築に伴うエンボディードカーボン(建材の製造・施工・解体などによって排出されるCO2)の削減にも取り組んでいます。今回の講演では、設計プロセスの初期段階からエンジニアリングを活用することの重要性についてお話しいただきました。

従来、構造的な検討は設計の終盤に位置づけられ、主に形状の確認として行われてきました。Mueller氏は、こうしたプロセスに課題を感じており、構造工学と想像的な設計を初期から統合する必要があると述べています。

計算技術が広げる “設計空間”

その手法として紹介されたのが、最適化ツールの活用です。これは、構造的な観点から効率の良い形状を導き出すための計算支援ツールで、設計の可能性を広げる役割を果たします。

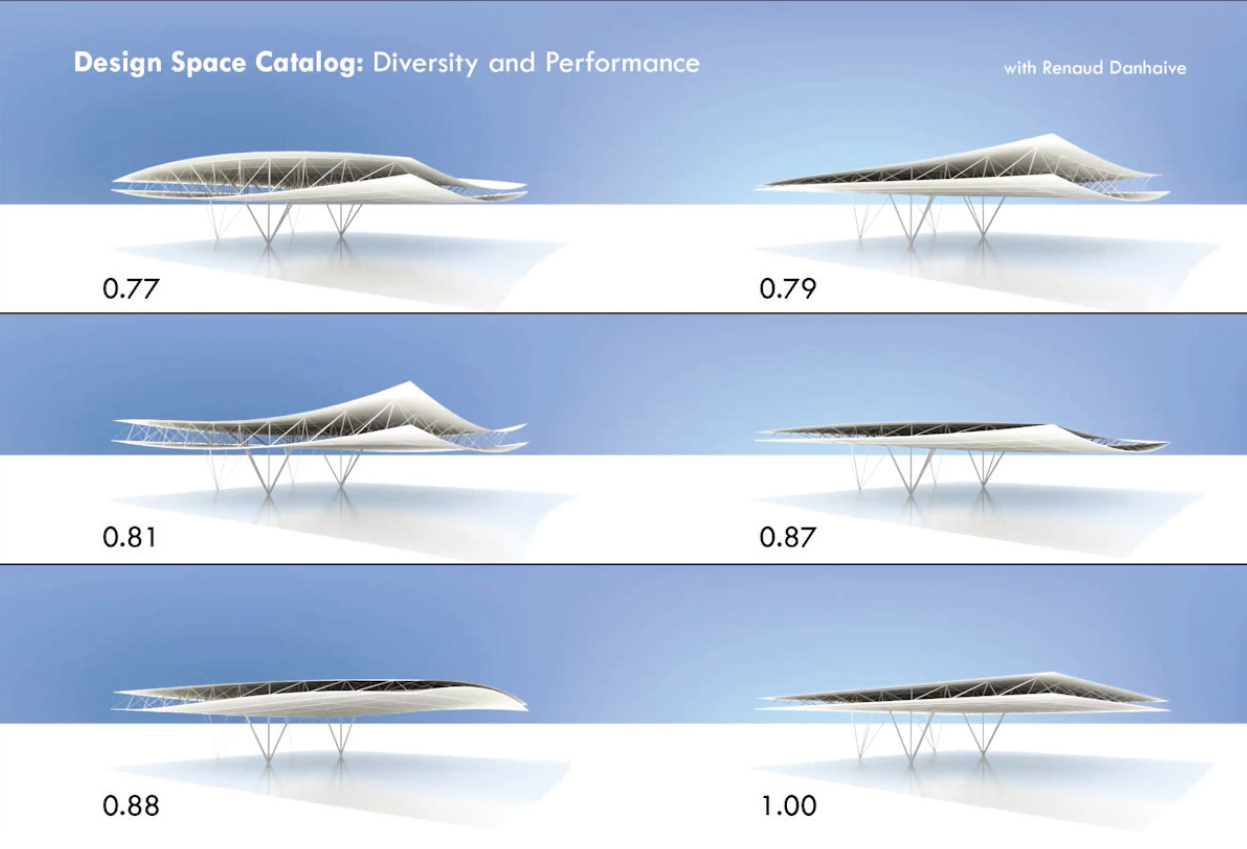

Mueller氏は、「最適化の結果そのものに従うのではなく、最適解の“周辺”にも目を向けることが重要」と指摘します。ツールによって示された多様な設計案(=設計空間)のなかに、人間の感性に響く新たな建築の可能性が見出せるからです。このような設計空間は建築家に新たな視点と創造的な刺激をもたらすことになる、とMueller氏は強調します。

|

| 設計空間には最適化されたさまざまなデザイン案が並ぶ |

複数条件をつなぐ多目的最適化

近年では、複数の条件を同時に考慮する「多目的最適化」の手法も進化しています。たとえば、エンボディードカーボンの削減と構造性能の向上といった、異なる目標を同時に満たす最適解を計算によって導き出すことが可能となるのです。

この手法を活用することで、建築家の判断もより明確かつ効果的になります。設計の初期段階から複雑な要素を統合的に検討できるようになり、意思決定の質が向上します。

機械学習・生成AIの活用

こうしたプロセスを支えているのが、機械学習や生成AIの活用です。たとえば、サロゲートモデリングを使えば、設計案の構造性能をリアルタイムで評価できるようになります。また、多目的最適化の結果を生成AIで可視化すれば、複雑な選択肢も直感的にとらえやすくなります。このように、人の想像力だけでは見つけにくい、新しい設計のヒントが得られることもあります。

AIとともに広がる設計の可能性

この講演で紹介されたのは、持続可能な建築を目指し、人とAIが協力するためのアプローチです。計算技術を活用すれば、構造性能や環境負荷などをふまえた多様な選択肢が可視化されます。建築家は、その意味や価値を自分の判断で選び取ることができ、そこから新たな発想や設計の方向性が生まれることもあります。

Mueller氏の講演は、設計という選択のプロセスに、AIが新たな視点と可能性をもたらしつつあることを示すものでした。

|

|